今回ご紹介する生体は、熱帯魚の王様ともいわれるディスカスです。

生物学的データ

学名:Symphysodon

| 分類 | スズキ目・カワスズメ(シクリッド)科・シムフィソドン属 |

| 体長 | 15~20cm |

| 食性 | 雑食(動物性が強め) |

| 原産地・分布 | ブラジル・コロンビア・ペルー |

「熱帯魚の王様」ともいわれるディスカスは、南米にある世界最大のアマゾン川に生息する種です。「ディスカス」の名は、円盤『ディスク』との意味を持ちます。ワイルド個体から改良品種のブリード個体まで多くの品種がいます。

ワイルドディスカスと呼ばれる、原種は4種類ほど知られています。

隣接した河川に生息していることもあって、原種同士の交雑もあるようです。

※似ている個体も多く見られ判別も難しい。

「ヘッケル・ディスカス」「グリーン・ディスカス」「ブルー・ディスカス」「ブラウン・ディスカス」と2種3亜種になります。2種とは「ヘッケル」と「グリーン・ブルー・ブラウン」で、「グリーン・ブルー・ブラウン」は亜種関係にあるため3亜種という形になります。

この種の分け方については多くの説が提唱されており現在でも見直しがされています。

今でもわからないことがあるというのも、ディスカスの魅力の一つといえます。

生息域は、川の水が茶色く色づいたブラックウォーターの流れが緩やかな場所で、水草や流木などが多く身を隠せる場所を好みます。群れを作ってグループで生活しています。エサは動植物プランクトンや水生昆虫などを食べています。

ディスカスは現在でも品種改良が盛んで、多くの品種が流通しています。価格も品種により変わり、希少性が高い品種であれば、高値が付く品種もいます。

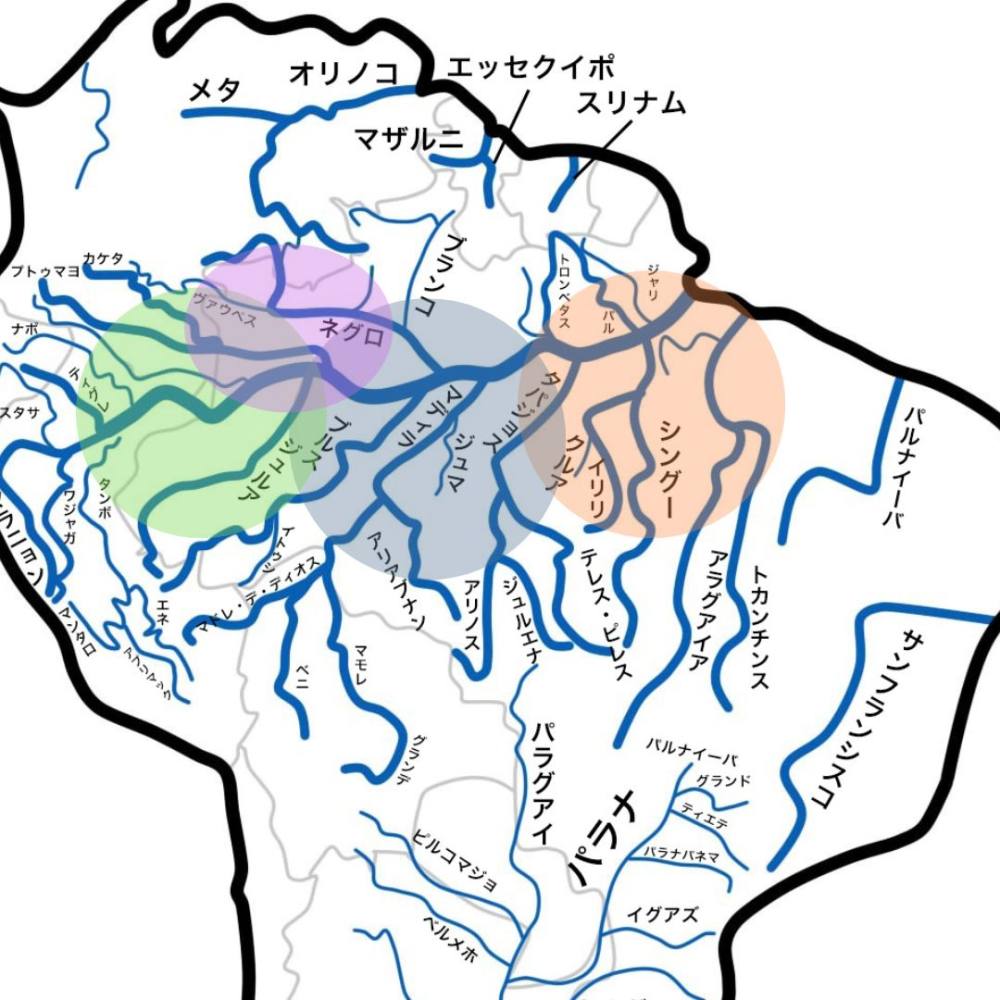

ディスカスMAP

カラーバリエーション・模様のバリエーションが豊富なディスカスですが、原種といわれるのは「ヘッケル・ディスカス」「グリーン・ディスカス」「ブルー・ディスカス」「ブラウン・ディスカス」の4種です。

※「橙=ブラウン・ディスカス」「青=ブルー・ディスカス」「緑=グリーン・ディスカス」「紫=ヘッケル・ディスカス」

原種筆頭

ヘッケル・ディスカス

学名: Symphysodon discus Heckel

1840年頃魚類学者「ヨハン・ヤコブ・ヘッケル氏」に発見された種。ネグロ川・アバカキス川・トロンベタス川・マディラ川などに生息しています。

体色は灰褐色~茶褐色で、全体に青い縦縞模様が入ります。この種の最大の特徴は、ひときわ目立つ太いライン「ヘッケルバンド(ヘビーセンターバー)」で、目から数えて5本目の黒いバンドです。

ネグロ川は黒い川という意味があります。フミン酸やフルボ酸など植物からなる腐植酸によりブラックウォーターとなっています。※水質pH4~5と酸性の軟水。

ネグロ産のほか、ヤムンダ産やマディラ産、ウアツマ産など多くの産地のヘッケルディスカスが流通しています※純粋なヘッケルディスカスはネグロ産といわれています。

3亜種

グリーンディスカス

アマゾン川上流に生息し、テフェ湖・ジュルア川・ジュタイ川・ジャプラ川・ナナイ川などに分布します。ディスカスの中では流通が多い原種です。

体色は黄色味や橙色などを基調として、頭部・体側・尾ビレ底部は淡いグリーン色を帯び、背ビレ・尻ビレにブラックアーチが入ります。

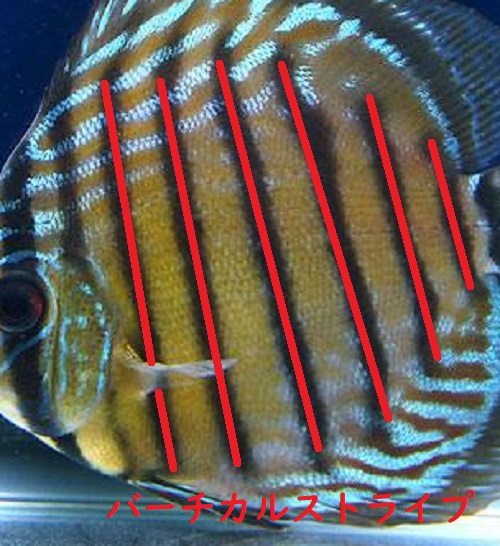

個体差はありますが、ヘッケルと異なり均等な黒いバンド(※バーチカルストライプ)が入り、ホリゾンタルラインや、側面の赤いドット模様も特徴です。

1904年にペリグリン氏により「グリーン・ディスカス」が記載され、1930年代からアクアリウム界にディスカスが登場し、アメリカでディスカスの繁殖に初めて成功したようです。

グリーン・ディスカスの中でグリーンの面積とレッドスポットの多い個体は「ロイヤルグリーン」と呼ばれて人気が高いです。

※1画像 ロイヤル グリーン・ディスカスに限りなく近い個体。

※2 画像 ペルーのナナイ川から輸入される個体は「ペルビアングリーン」と呼ばれます。

カラーや模様のバリエーションが多いグリーン・ディスカスから、多くの改良品種が作出されています。自然界の中でも生息域によりブルー・ディスカスとの交雑個体や、ヘッケル・ディスカスとの交雑個体「ヘッケルクロス」が見られます。

ブルー・ディスカス

アマゾン川の中流域や、支流のネグロ川が本流へ合流する地点の周辺に生息しています。

体色は褐色や赤味のある褐色に、頭部や体・背ビレ・尻ビレなどに青い模様(ホリゾンタルライン)が入るきれいな種です。

ラインの入り方には個体差があります。全身にホリゾンタルラインがきれいに入る個体がグレードが高い個体(ロイヤルブルー)とされています。

ブルー・ディスカスも産地は多くありますが、ヘッケルとの交雑からソリッド系(柄のない)タイプも多く混在して生息しています。

ブラウン・ディスカス

マナウス川やベレン川といった中流域から下流域に分布します。体色は黄褐色~橙色でバンドがうっすら入ります。

ホリゾンタルラインはほとんど入らず、ディスカスの中では控えめなイメージになります。

原種の中でも繁殖が容易で、香港・タイ・マレーシアなどで養殖が盛んだったようです。

飼育・繁殖が容易で入門種的なポジションにいましたが、グリーン・ブルー・ヘッケルに比べ地味で美しいとは言えないという意見もありました。

その後アレンカー地域から、強烈な赤い色彩を持つブラウン・ディスカスの交雑個体群が紹介され、爆発的な人気になりました。

『ブラウン・ディスカス』は、1960年にドイツ人のアクセルロッド博士に採取されたディスカスを、シュルツ博士が『Symphysodon aequifasciata axelrodi』として記載されました。

同年プルス川、マディラ川で採取された『ブルー・ディスカス』は同じくシュルツ博士によって『Symphysodon aequifasciata haraldi』と記載されました。

改良品種の歴史

ディスカスの改良品種は、アメリカのジャック・ワットレイ氏、ドイツのシュミット・フォッケ氏が世界に先駆けて取り組み、品種にもその名前が残っています。

はじめて固定化された品種「ターコイズディスカス」はアメリカのジャック・ワットレイ氏がブルー・ディスカス(原種)から作出し、「ワットレイターコイズ・ディスカス」として発表しています。

※ドイツではエドワード・シュミット・フォッケ氏もドイツで品種改良に取り込んできました。

ドイツ・アメリカでターコイズ・ディスカスをより色彩・柄を良くすることに力を入れ、「ワットレイターコイズ」は系統発展していきました。一方、ドイツでは「ブリリアントターコイズ(ブリランテターキス)」・「コバルトブルー」と呼ばれるドイツ産ターコイズを作出しています。

1980年日本にターコイズ・ディスカスが輸入されると、同年に東南アジアからも改良品種の輸入が始まりディスカスブームになりました。

※タイ:レッドロイヤルブルー(RRB)、ドイツ系ターコイズ、ワットレイターコイズ(東南アジア産)

香港:王志華氏により「暗色横帯(バーチカルバンド)」がない「無棟藍」という品種を作出しています。

WWFF ローウィン・ヤット・サニー氏、WWFF ウ・チン・ユン・ロッキー氏がドイツターコイズ系ディスカス・ワイルドディスカスで業界に影響を与える独自の品種を多く作出しています。

1980年後半になると、香港・台湾・タイ・ペナン島などで大規模な大量生産がはじまり、東南アジアを中心とした巨大マーケットとなりました。東南アジアを中心とする多くのブリーダーが品種を作出し続けています。現在でも多くのブリーダーが活躍し、海外からの評価が高い日本人ブリーダーもいます。

特徴的な改良品種の多さ

ディスカスは約60年という長い年数をかけ、多くの品種が作出されています。ここからは特徴的な品種をご紹介していきます。

ブルー系

青系ディスカスの代表的なのは「ブルーダイヤモンド」。バーチカルラインがないソリッド系のディスカスです。

「ブリリアントターコイズ」はドイツで作出された品種で、ディスカスブームの火付け役ともいえます。

レッド系

「レッドターコイズ」のような赤の体色に青のホリゾンタルラインが入るような色彩を持つ品種などが有名ですが、今では多くのバリエーションが作出されています。

体側やヒレにスポットが入るタイプ、赤やオレンジの色彩で柄のないタイプなどがあげられます。

スポット:赤のラインが細かく班模様になる

サークルスポット:ラインやスポットがつながり円になっている

ラインタイプ:青地に赤いラインが入る

スネークスキン:頭部に蛇のような複雑なライン柄が入る

イエロー系

レモンのような鮮やかな色を持つタイプから、オレンジが強い色味を持つタイプまでいます。

柄のバリエーションも多くいます。

ホワイト系

メラニン色素を持たないアルビノタイプもいますが、赤目にならない白いタイプが作出されています。白一色と美しいタイプから、ほんのり青いホリゾンタルラインが乗るタイプまでいます。

ディスカスの病気

ディスカスがかかる病気について症状と治療方法をまとめています。

エラ病

エラ病は、「ダクチロギルス」「ギロダクチルス」といった寄生虫が原因による病気の1つです。

呼吸が荒くなっている様子が見られたら、まずはエラ病を疑って治療をおすすめします。

エラが少し膨らんで見えるようであれば重症化している可能性が高く、完治してもエラ蓋の膨らみが治らないことがあります。

※酸欠状態となるとに酸素を探すように漂う行動を取ったり、泳ぐことなく底あたりでじっとして動かなくなったりする状態も見られるようです。

以前は駆虫にホルマリンがよく使われていました。

ホルマリンを飼育水10Lに1cc程度の割合で使うことで、極めて高い駆虫効果が得られます。

ただし、ホルマリンは毒劇物に指定されていて、取り扱いも厳しくなっています。個人での使用はおすすめできません。また、ホルマリンは塩水浴との併用ができません。

ディスカス・エイズ

ディスカスエイズは、第二次熱帯魚ブームの頃に改良品種のディスカスで猛威をふるいました。原因は不明で、ウィルスが原因といわれる一方、細菌性の病気のような症状が見られます。感染力がとても強く、病気の魚の水が飛んだだけでも感染してしまいます。

※シクリッドやエンゼルフィッシュも同じくディスカスエイズに感染してしまいます。

症状としては、体色の変化・ヒレをたたむ・エサを食べなくなる・動かなくなるなどが見られ、症状が悪化すると、ヒレの先端が壊死・肌荒れのような症状(体の表面が白っぽくなる)なども見られます。

治療方法

水温を31℃位にまで高水温にし、エルバージュを規定量入れて3日間様子を見ます。治療期間中はpHを下げるのも有効です。pHを下げる際、pHショックにならないよう1日1.0ずつ下げるようにし、pH5.0程度にとどめるようにします。

3日後に改善が見られない場合は、症状が改善するまで2~3週間程度薬浴を続けます。

薬浴による治療期間中も水換えは行ってください。ディスカスエイズになると粘膜が大量に出るため、水質の悪化が早まることが多いです。アンモニアや亜硝酸に注意して水換え頻度を上げてください。

治療中の餌はアカムシや乾燥餌のみ与えます。ハンバーグは水質を悪化させやすいので、控えた方が良いでしょう。

改善が見えたら、水を交換後、粘膜保護のためにアクアセイフやパーフェクトウォーターを使ってください。

転覆病(浮袋障害)

水中でバランスを取るために浮袋を持っています。浮袋が機能しないことで平衡感覚をなくすと正常に泳ぐことができなくなります。※下を向いた状態や横になって泳ぐ状態になります。

原因はさまざまで、輸送直後の遊泳異常、栄養過多による内臓脂肪の付きすぎ、浮袋そのものの異常などがあります。

治療方法

転覆病になってしまったディスカスが正常に泳いだ時の体高に水位を合わせます。水位を下げることで強制的に体の姿勢を正常に戻してあげます。

※3日間ほど続けたら水位を戻してあげましょう。改善している場合、浮袋が正位置に戻っていることになります。改善されない場合は2~3回ほど繰り返して様子を見てください。

転覆病は治療が困難で再発する場合が多いです。

金魚などと同様に注射器などで浮袋のガスを抜く外科手術的な方法もありますが、リスクが高いので最後の手段として自身の責任で行ってください。

拒食症・寄生虫

それまで餌を食べていたのに食べなくなった……。そんな餌を与えても食べない場合、環境からくるストレスによる拒食、お腹に寄生虫がいるという2つの原因が考えられます。

拒食症の原因・治療方法

原因:水槽内でのパワーバランスにより攻撃されることでのストレス、飼育環境からくるストレスがあります。

治療方法:高水温で生体の代謝を上げ、胃腸の動きを促し食欲を戻します。急には温度を上げず1日1℃を目安にし32~33℃まで上げ、1週間程度高水温で飼育してください。エサは少量のアカムシを与えます。

※1週間経過後、通常の飼育水温に戻す場合も1日1℃ずつ行います。改善が見られない場合、生体への負担をかけないように日にちを空けて同じ方法を繰り返します。

寄生虫による拒食

原因:活餌に寄生虫の卵が付着している場合のほか、混泳しているワイルドの個体に寄生虫がいて、そのフンなどを食べて寄生されてしまうケースもあります。※水中の病原菌は-40℃で冷凍しても生存しているようです。

治療方法:ディスカス用の虫下しハンバーグを与えて寄生虫を出してあげましょう。

※月に1回程度虫下しハンバーグを与えると予防にもなります。

頭部穴あき病(HITH:Hole In The Head)

古くからディスカスやシクリッド全般に見られる病気です。頭部や口周辺にニキビのようなものができ、そこから5mmほどの穴が空きます。進行とともに穴が大きくなっていきます。

すぐに死に至ることはないもののゆっくりと進行し、最終的には頭部の肉が露出し衰弱していきます。

原因:原因は不明です。水質や水温が合っていない、栄養バランスの悪いエサを与えている、細菌性の感染症、寄生虫などといわれていますが、はっきりした原因はわかっていません。

治療法:現在のところ有効な治療方法はなく、薬浴でもほとんど改善は見られません。良質で栄養バランスの良いエサ、定期的な水換えによる適切な水質の維持が重要です。

特に水槽内で不足しがちなミネラル分やビタミン類を含んだエサが良いといわれています。

※手荒な治療ですが、穴あき病は初期であれば、リューターなどで穴の周辺を少し削ってあげると、再生が促され穴がふさがることがあります。ただし、魚を取り出して行うためリスクが高く、行う場合は自己責任でお願いします。また、せっかくふさがった場所とは別の場所で再発することも多いので完治するとは限りません。

脱腸

総排泄腔から数mm程度ですが腸が出てしまう症状です。

ユニークな体形のせいなのか、ディスカスやエンゼルフィッシュで見られます。

原因:原因はよく分かっていませんが、排せつしにくいエサを与えるとなりやすいといわれています。

特に甲殻類やイトミミズなどの固い部分は消化されにくく、それらを無理やり排せつしようとすると発生するといわれています。

治療法:特に対処方法はなく、消化吸収の良いエサを与えて様子を見るしかありません。クリルやアカムシは避け、人工飼料やハンバーグを中心としたメニューに切り替えると良いでしょう。また、稚魚のうちは総排泄腔の穴も小さいので、稚魚のうちは特にエサに気を配ってください。

排せつ時に脱腸してもすぐに戻るようであれば、大きな問題になることは少ないです。脱腸し続けていたとしても排せつさえできていればすぐに死んでしまうことはありません。

魚のコンディションを良く保てれば、脱腸した部分が自然と脱落して治ることもあるので、環境を整え、消化吸収の良いエサを与えるようにしましょう。

その他病気について…

他にもかかってしまう病気はあります。下記の記事にて病気の原因・対処方法などご紹介しています。

飼育用品・環境

水槽サイズ

ディスカスは20cmまで成長する魚です。基本的には複数飼育が良いといわれています。

この点から60×45cm水槽以上の飼育をおすすめします。

※水量・60cmレギュラー:60L弱 ・6045:約100Lとなり、フルサイズのディスカス飼育の場合は6045水槽を推奨、ペア飼育に最適です。

他種との混泳を考える場合、更に上のサイズの水槽も必要になります。

※ディスカスは他の種に比べ体高があるので45cmの深さがある90cm水槽や120cm水などが推奨です。

※水槽別匹数飼育参考:6045cm水槽 4~5匹 90cm水槽 8~10匹程度になります。奥行もあることを前提にしています。

※自然下ではディスカスは群れを作って生活をしています。臆病であり、警戒心などからくるストレスで発色が低下・衰弱の可能性があることから複数飼育がおすすめです。

フィルター

ディスカスは大食漢で餌もハンバーグなど水を汚しやすいものが多いです。しかし、水質の変化に敏感な魚であるため、水槽サイズよりワンランク上のフィルターやろ過能力の高いフィルターを選ぶ、あるいはサブフィルターを使用するなど工夫が必要になります。

理想的な環境は「オーバーフロー水槽での管理」です。予算に余裕のある方はオーバーフローも視野に入れてみてください。

下記の記事にて種別フィルター解説をしています。

水温・水質

水温は27~28℃前後が最も適しています。

※幼魚はやや高めの水温30~32℃が望ましいです。低水温管理の場合は慣らす必要があります。

水質はpH6~6.5の弱酸性を好みます。

※ワイルド個体ではさらにpHを下げた方が良いです。

下記の記事で水換えについて書いています。あわせてご参照ください。

底床

ディスカスだけの飼育であればベアタンク飼育がおすすめです。エサの食べ残しが多くてもすぐに回収ができる、掃除がしやすい、管理がしやすいメリットがあります。混泳や水草レイアウトも楽しみたい方はpHを上げない底床やソイルなどがおすすめです。

※体色の明るいピジョン系品種などは、底床の色が濃いと体色が暗く濃くなってしまいます。美しい体色を楽しむなら明るい底砂を選ぶと良いでしょう。

餌

基本的に餌として与えるものは専用のフード「ディスカスハンバーグ」で問題ありませんが、ワイルド個体は人工飼料に餌付けづらく、1日数回与えないと痩せてしまいます。

動物性が強いといわれていますが、ワイルド個体の胃の内容物を調べた所、7割が植物性で残り3割が動物性だったようです。

※ハンバーグは水質悪化を招きやすいので与える量を抑えるようにしましょう。冷凍アカムシはハンバーグに飽きてしまった場合に効果があります。色揚げ効果もありますが、慣れるまで食いつきが悪いという点もあります。

レイアウト

水草などと一緒に飼育したい方もいるでしょう。しかし、ディスカスは飼育水温が高く、水草の適正水温から外れるので水草自体適していません。ディスカスは底床を敷き詰めたレイアウト水槽には向いていないことにも留意が必要です。

また、ディスカスを繁殖したい場合はベアタンク(飼育する生き物以外入れない)での飼育が望ましいです。

※どうしても水草を入れたい場合は、管理しやすいようポットに入れた水草や、流木や石に活着させたものを選ぶと良いでしょう。

混泳

本種はサイズが比較的大きくなること、警戒心・縄張り意識が非常に高く、飼育水温も他の熱帯魚に比べ高いことから混泳には注意が必要です。

サイズが大きく、口に入るサイズ小型の魚・シュリンプなどは混泳NGとなります。

遊泳層が同じ熱帯魚ではケンカをしてしまうことがあります。

また、臆病な面もあるため大型の魚との混泳はストレスになり衰弱してしまうことがあります。

上記を考えると混泳は難しめです。混泳できる魚は、同じディスカスや低層の魚で大人しいコリドラスやプレコなどになります。

※コリドラス:フルサイズディスカスの口に入らないサイズ。

※プレコ:セルフィンプレコ(ディスカスの体表を舐めちゃうことがある)とトリム系(気が荒い)はNGです。

※低層魚でお掃除役:大型になるポートボールキャットの仲間がおすすめです。

※低層魚であっても口に入るサイズの種との混泳は注意が必要です。

ディスカス・同種同士での混泳注意点

1.ディスカスはおびえやすく、1~2匹での飼育には向きません。できれば3匹以上からの飼育がおすすめです。

2.逆に5匹以上のグループになると、弱い個体がいじめに遭うことがあります。様子を見て隔離できる準備が必要です。

※ストレスにより成長不良にもつながります。

繁殖について

ディスカスは水槽内繁殖が可能で、愛好家も多く改良品種が多く存在しています。繁殖可能な年数はオスで約2~2年半・メスで1年半~2年といわれています。

※個体の成長速度に差がありあす。

雌雄判別方法

ディスカスは一般的に雌雄判別は確実に見分けることができません。ペアが確定し、販売されている個体のお迎えもしくは若魚から育てて、自然発生したペアを得ると良いでしょう。

一般的に頭部の張り出しが強い、腹ビレが長い、背ビレが、尻ビレが長い個体はオスの可能性が高いといわれてます。あくまで傾向であり、個体や品種ごとの体型差や育成環境にもよるため、確実な判別方法ではありません。

ペアリング方法

ディスカスをペアリングするには大きなスペースが必要になります。4~5匹のディスカスを飼育し、相性が良いオス・メスが求愛行動をして成立するとペアリング成功です。

※エンゼルフィッシュと同じく、複数匹を入れペアリング成功させる確率を上げます。(複数匹を若魚から飼育して自然とペアが形成されます。)

ペアリング成功後の行動として、寄り添って泳ぐ・向かい合ってお辞儀をする・小刻みに震える・ペアで産卵場所の確保(掃除やテリトリー作り)などの行動が見られます。ペアリングがうまくいっていたら水換えをし、pHを少し上げるようにして産卵を促すようにします。

※ペアリングができていない場合の原因例

・成熟不足 ・相性が良くない ・オスメスがそろっていない

産卵について

ペアが成立したら産み付ける場所の設置をしてあげます。産卵のスイッチとなるのは、気圧・pH・水温といろいろな条件があるようです。

産卵筒を設置していても、水槽の壁面などに産み付けてしまうこともあります。

気圧:台風・大雨・満月などのタイミング ・pH:6.0~7.0 ・水温:27~28℃ ・産卵する時間帯16~20時頃

※産卵誘発に必要な物質はタンニンやフミン酸、ヨウ素などが考察されますが、現地アマゾンでの生息環境を見るとピート成分の濃淡でホルモンを刺激してあげると良いかと思われます。

無事産卵が終了し、ふ化するまでは3~5日程度といわれています。水温・水質は繁殖時と同じ条件を守るようにしてください。なお、白い卵は未受精卵です。カビてしまうので取り除きます。

産卵周期は2カ月で、稚魚育成が終わってから1カ月後にまた産卵を始めます。

オスの成熟はメスより遅く、最初の産卵ではオスの性成熟が足りずに無精卵が多くなりがちに。また、自ら食卵してしまうことが多いです。

※産卵が上手くいかなく食卵が多い場合はオスの性成熟が足りない可能性があります。(オスの方が成長が早く、メスより大きいことが多いので注意が必要です。)

稚魚育成

水質・水温管理

稚魚の育成は飼育する親個体以上に水質の維持が大事になります。水質の急激な変化がロスへとつながるため、極力水換えをせずフィルターのみでの水質維持が必要です。また、フィルターに吸い込まれないよう工夫もしてあげましょう。

※水換えが必要になった場合は1/5程度を水換えします。

稚魚の餌

ふ化直後は何も食べられないので何も与えません。ディスカスは親魚が「ディスカスミルク」といわれる分泌物を体表から出し、親個体が稚魚の世話をします。

1週間ほどで稚魚は親から離れて餌を食べるようになります。親から離れるタイミングで親を別水槽へ隔離し、稚魚のみでの育成を行うようにします。

稚魚に与える餌は栄養化のあるブラインシュリンプの幼生を与えます。1~2カ月経過し、ある程度の大きさになったら、成魚と同じ餌(ディスカスハンバーグまたは人工飼料)に切り替えるようにしていきます。餌の与えすぎによる水質の急変・悪化に注意し、30分ほどで食べ切れる量を与えるようにしてください。

ディスカスミルクを与える親魚は体色が黒くなります。

稚魚は親魚の体色が黒くなると体表に集まってきますが、ソリッド系やアルビノ系のような体色が黒くなりにくい品種では、子育てが上手くいかないことがあります。

具体的には、稚魚の成長が遅い、たくさん稚魚が生まれても途中で死んで数が少なくなることが挙げられます。

これらの品種はディスカスミルクからブラインシュリンプになるべく早く切り替えられるタイミングを見極めることが重要です。

まとめ

熱帯魚の中でも飼育が難しいとされるディスカスですが、昔に比べて用品・専用のフードも充実してきました。以前よりも飼育の難易度は下がってきています。

カラーバリエーション、柄のパターンも多くコレクション性も高いです。多くの品種を飼育しても、自分の好みの品種を1つだけ飼育でもいいでしょう。水槽内繁殖も可能なため、自分の好みを作出するなど、多くの楽しみ方がある点も魅力です。

ぜひ、「熱帯魚の王様」をお迎えし、間近にその魅力に触れていただければと思います。

コメント