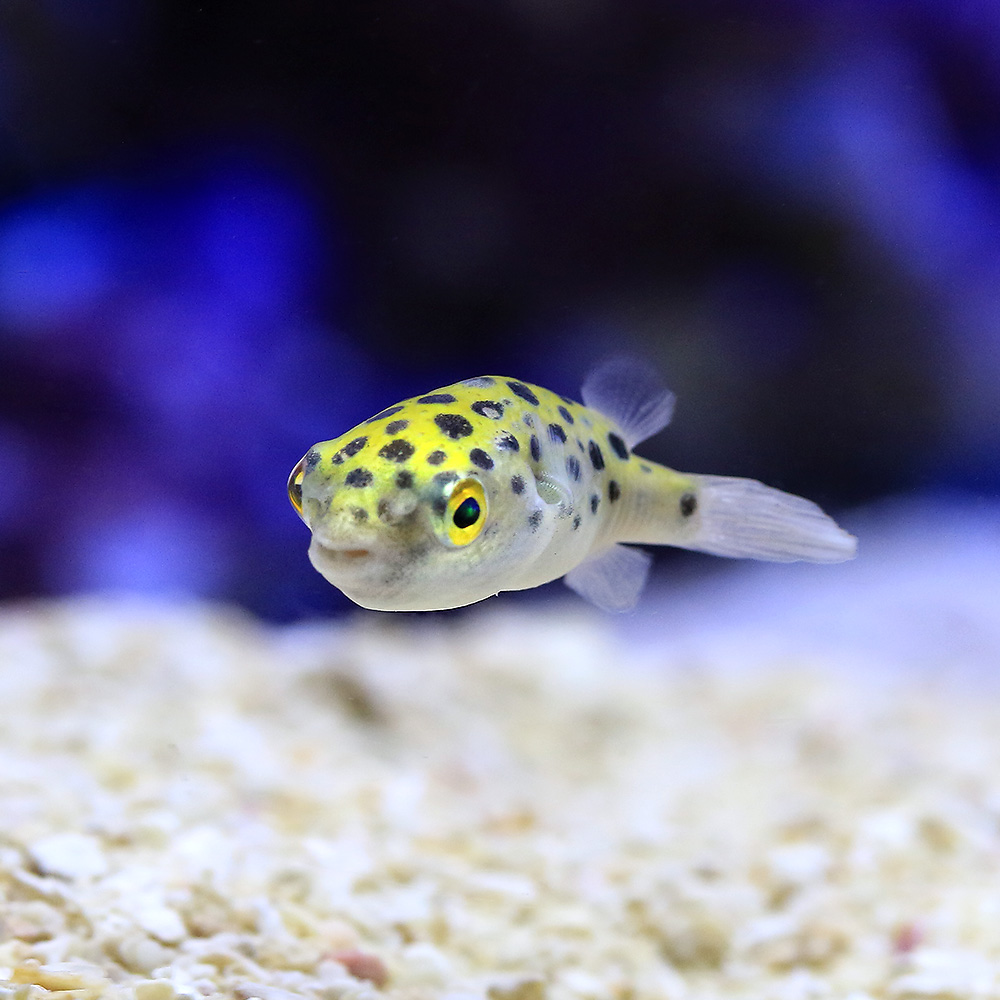

淡水や汽水で飼育ができるインドトパーズ・パファー。丸みのあるフォルムがかわいらしく、ミドリフグにも負けない人気の高いフグの仲間です。そんなインドトパーズ・パファーの飼育についてご紹介したいと思います。

生物学的データ

学名:Tetraodon fluviatilis

| 分類 | フグ目・フグ科 |

| 体長 | 最大10cm |

| 食性 | 肉食 |

| 分布 | 東南アジア~インド汽水域・沿岸域 |

インドトパーズ・パファーは、インドやスリランカ、バングラデシュに生息する淡水のフグです。

体長は最大10cm、幼生期はハチノジフグと見間違えることもあるようです。

成長前は黄緑の体色に丸模様の柄ですが、成長するにつれて丸模様から太いラインに代わり、腹部にかけて黒い模様が入り、ヒレには淡いオレンジがのってきれいです。

『マミズフグ』『インドマミズフグ』『インド真水フグ』などの別名も持ちます。

純淡水で飼育可能な種ですが、汽水域に生息する種のため、若干塩を入れてあげると調子が良く、発色もきれいになります。汽水飼育に切り替える場合、突然変えるのではく徐々に切り替えてあげる必要があります。

飼育は容易で餌は赤虫などを好みますが、フグの中でも人工飼料に慣れやすいです。性格もフグの中では温和ですが、単独飼育が理想的です。

フグが膨らむときとその理由とは……

フグの仲間は胃袋の一部が、膨張嚢(膨張脳)と呼ばれる特殊な器官になっています。

興奮して怒ったり、身の危険を感じたりしたフグは、膨張嚢に水や空気を吸い込み体を膨らませることができます。

そうはいっても、「嚢が膨らんでも大きくなるのはなんで?」って思いますよね。

それは、フグにはろっ骨がないためで、それで体を大きくすることができるのです。

体を大きくすることにより、敵への威嚇や捕食されにくくするといったメリットがあります。

ただ、膨らんだ際に取り込んだ水や空気をうまく吐き出せず、水面に浮かんだままになってしまというデメリットもあります。

求愛行動のアピールとしてもこの行動をするようです。

かわいいからといって無理に膨らませる行為はストレスになるので避けましょう。

汽水フグの仲間

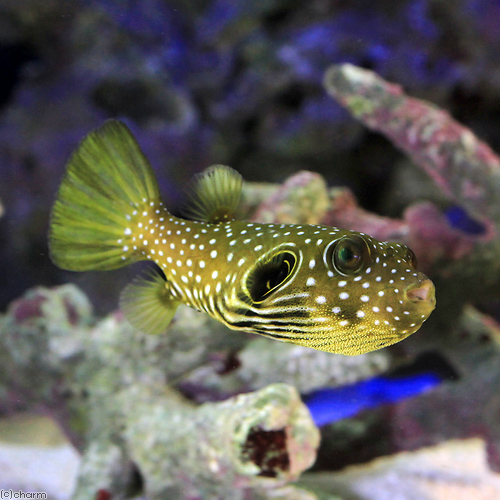

ミドリフグ(汽水)

学名:Dichotomyctere nigroviridis (Tetrandon nigroviridis)

タイ・カンボジア・ミャンマー・ベトナム・中国・マレーシア・インドの汽水域~沿岸域と多くの場所に生息しています。

流通が多くもっともポピュラーな種です。

体色は明るい黄緑に黒のスポットが入るのが特徴的です。

丸みのあるフォルム、人によく慣れることもあって女性からの人気も高いです。

『グリーンスポッテッドパファー』という別名を持ちます。

※海水に近い塩分濃度での飼育が可能。

※淡水で飼育。汽水域の種とは異なります。

※流通が多いのは汽水タイプのミドリフグです。

ハチノジフグ

学名:Dichotomyctere ocellatus (Tetraodon biocellatus)

タイ・ミャンマー・ベトナム・カンボジア・マレーシア・インドネシアに生息。

体色はグレーに黄色いラインが入ります。背中の黄色ラインが8の字に見えることが名前の由来となっています。

同種でも8の字に見えない模様の個体もいます。

淡水魚として流通することが多いのですが、汽水域に生息しています。

ミドリフグに比べるとやや気性荒いですが、飼育は容易で淡水飼育も可能です。

レッドライン・パファー

学名:Dichotomyctere erythrotaenia (Tetraodon erythrotaenia)

インドネシア・パプアニューギニアに生息する小型の種。

体色は黄土色や茶褐色でお腹は白く、黒と赤のラインが尾ビレの付け根まで入るのが特徴です。

幼魚期は淡水域にもいるようですが、成魚になると海水に近い場所へ生息域を変えます。

※飼育下でも成魚は海水飼育になります。

オキナワフグ

学名:Chelonodon patoca

紀伊半島以南・インド・西太平洋の沿岸域~汽水域に生息。

体色はトラフグ属に似ていますが模様が異なり、オキナワフグは黒いバンドが入ります。

食用として用いられることがありますが、トラフグ属と近縁種ではないようです。

幼魚期は淡水域に見られます。

淡水への適応能力はありますが、1/4程度の汽水飼育が望ましいようです。

※成魚は海水飼育になります。成長と共に塩分を加え徐々に海水飼育へのシフトにします。

海水フグの仲間たち

全てをご紹介できませんが、海水のフグは淡水のフグとは違って体色・模様とてもきれいなものが多くいます。

・汽水フグの多くは「淡水飼育可能」と記載していますが、汽水での飼育をおすすめします。

※汽水フグは幼魚期に限り、淡水域で生活をする種が多くおり、淡水に適応できますが短命になります。長期飼育には汽水(塩分)が必要で、成魚になれば海水飼育も可能となります。

長期飼育を考えるのであれば、完全に海水飼育にシフトすることも選択肢の1つに入れると良いでしょう。

※海水飼育のシフトについて、汽水から海水への移行は比較的容易にできますが、海水から汽水への移行は時間をかけないと生体へのダメージが大きいため、注意が必要です。

飼育環境

水槽サイズ

30cm以上の水槽であれば飼育可能です。

飼育匹数によりますが、選ぶ水槽が大きいほど多くの生き物を入れて大丈夫でしょう。

フィルター

餌の食べ方が荒く、残った餌による水質悪化を軽減するためにも、フィルターは飼育環境より少し上のものを選ぶと良いでしょう。

エアチューブを使用する場合、かみ癖があるため対策が必要です。

水温・水質

最適な水温は20~28℃、pHは6.5~7.5の弱酸性~弱アルカリ性と、水温・水質ともに幅広い適応能力を持ちます。フグビギナーの方にも飼育のしやすい種かと思われます。

低水温や水質の急激の変化は病気を招きます。フグは特に白点病・尾ぐされ病にかかりやすいです。※24~26℃の水温で安定した飼育になります。

治し方などの詳しくは、下記の記事をお読みください。

汽水飼育

汽水域と呼ばれる淡水と海水が混じり合う場所で生息していることからも、長期飼育するなら海水の1/4〜1/5の塩分が含まれる「汽水」の準備が必要になります。

淡水での飼育も可能ですが、汽水での飼育のほうが状態・発色が良くなります。

汽水:比重1.004~1.008程度に調節したものをいいます。

(※pH6.5〜7.5の弱酸性~弱アルカリ性対応可能)

人工海水を規定量溶かして淡水で2~4倍に割る方法と、通常の海水を作る際に必要な人工海水の素の使用量を1/2〜1/4に減らして溶かすという2種類の方法があります。

海水を作る場合:1Lあたり35g程度が基準。

汽水(1/4~1/2海水)を作る場合:水1Lあたり人工海水の素6~18g程度が目安。

例

- 1/2海水 比重1.010~1.012

淡水1:海水1 60Lなら30Lの淡水に30Lの海水を混ぜる

または人工海水の素を規定量の1/2で使う - 1/3海水 比重1.007~1.008

淡水2:海水1 60Lなら40Lの淡水に20L海水を混ぜる

または人工海水の素を規定量の1/3で使う - 1/4海水 比重1.005~1.006

淡水3:海水1 60Lなら45Lの淡水に15L海水を混ぜる または

人工海水の素を規定量の1/4で使う

汽水魚は基本的に塩分の変化の激しい環境に生息しています。

その性質上、多少塩分に差があっても許容してくれることが多いでしょう。

1.005~1.012の間であれば、多くの種は問題なく飼育できると思われます。

自力での塩分調整が難しいと感じる方は、足し水や水換えに便利な調整済みの汽水が販売されています。こちらを使用すると便利です。

※「足し水君 汽水」は約1/3海水、「ホロホロボトル用」は約2/3海水 相当の比重となります。

※ヒメツバメウオなど海寄りの環境を好む汽水魚には「ホロホロボトル用」の方が有効です。

※汽水を始めるなら1.004から始めると良いといわれています。バクテリアの繁殖スピードが下がってしまうことから塩分濃度の低い汽水から始めましょう。

※蒸発して水槽の水がなくなった場合、水分が蒸発しても塩分は残るため、真水を足すようにします。

足し水で汽水を作成してしまうと比重が変わることがあります。

徐々に海水に近づけるのであれば、水換えのタイミングで比重を測りながら、塩分濃度を海水に近づけていきましょう。

レイアウト

水質・飼育環境から基本石組み・サンゴなどのレイアウトがおすすめです。

※多頭飼育でもレイアウトで隠れる場所が多ければかじられるリスクが減ります。

クリルや冷凍アカムシが餌になりますが、食べ残しが多いのでメンテナンスをしやすいことがポイントです。

フグは歯が鋭く伸びるため、「歯切り」という行動をします。個体によって自ら歯を研ぐ場合があります。

※伸びすぎてしまうと餌を食べづらくなるので注意が必要です。

※汽水飼育で育つ水草は少なく、比重度合いにもよりますがおすすめしません。

底床

底床は大磯やサンゴ砂が使用可能です。

単種飼育の場合、弱酸性~弱アルカリ性を好む点から、大磯やサンゴ砂などを使って環境を作ると良いでしょう。

※弱アルカリ性寄りの方が調子が良く、きれいな発色をします。

餌

クリル(乾燥エビ)・赤虫・イトメのような「冷凍餌」「生き餌」を与えます。

※個体差があります。人工飼料に餌付にくい種ではありますが、慣れないわけではないので

根気よく与え続けましょう。

基本的には食いつきのいい赤虫イトメや貝類をあげると良いでしょう。

※コスパフォーマンスの良いエサ用の貝もご用意しています!

混泳

インドトパーズ・パファーは他のフグに比べて温厚で、同種での混泳は可能です。

※ただし、同種でも噛み癖があるためヒレがボロボロになります。

多頭飼育をする場合、隠れ家を入れる、入り組んだ流木・石でレイアウトすることで事故防止になります。

ヒレが長い種。動きが遅い種はヒレをかじられることがあります。

シュリンプ・貝は捕食対象になります。

繁殖

繁殖の成功例が少なく、飼育環境下での繁殖は大変難しいです。

まとめ

インドトパーズ・パファーは、淡水でも汽水でも飼育できるフグです。淡水でも問題なく飼育できますが、長期飼育を考えると成長とともに汽水飼育にシフトをしてあげるようにしましょう。

他のフグに共通した飼育方法もあります。下記の記事をお読みください。

コメント