今回ご紹介するのは、インドネシアのスラウェシ島に生息する淡水エビです。

スラウェシ島(セレベス島といわれた過去も)には、熱帯魚から甲殻類、貝類、昆虫、爬虫類まで飼育可能な人気種が多くいます。独自に進化した固有種も多く、かの有名な生きた化石「シーラカンス」もスラウェシ島の海に生息しているそうです。

シュリンプも、地殻変動や天災による環境の変化に対して適応能力を上げ、固有に進化してきました。その個性的な姿をお楽しみください。

生物学的データ

学名:Caridina woltereckae

| 分類 | ヒメヌマエビ属 |

| 体長 | 最大2~2.5cm |

| 食性 | 藻類・デトリタス |

| 分布 | スラウェシ島・トゥティ湖 |

淡水のシュリンプでも、ミナミヌマエビやレッドビーシュリンプ、チェリーシュリンプとは色彩が異なる一方、海水のホワイトソックス・スカンクシュリンプに似た色彩を持つ種もいます。

2008年に突如として輸入され、世界中のアクアリストの間で話題になった種でもあります。その後多くの未記載種が発見され紹介されましたが、飼育詳細情報がとぼしく難易度が高いこと、輸入の際のロスが多いことから流通が減ったようです。

このようなリスクが大きくはありますが、美しい色彩を持つとあって、飼育および水槽内繁殖にチャレンジしたくなる魅力的な島国のシュリンプです。

2010年以降も海外の研究チームによって新種が発見され、中には絶滅危惧種に入る種も発表されています。

色彩豊かな仲間たち

トゥティビューティー グループ

色彩が美しい・小型(体長が短く目が大きく見える)・臆病・状態が上がりにくい。

トゥティビューティー・シュリンプ

学名:Caridina woltereckae

トゥティ湖に生息。

白い体色に赤紫のようなバンド、青いスポットが美しく、淡水のエビにはいない色彩を持ちます。「トゥティビューティー・シュリンプ」というインボイスで輸入されるようです。

別名に『ハーレクィンシュリンプ』『セレベスビューティー・シュリンプ』『スラウェシビューティー・シュリンプ』『ハロウィーンホワイトネックトゥティス・シュリンプ』などがあります。

トゥティゼブラ・シュリンプ

学名:Caridina tigri

トゥティ湖に生息。

赤い体色に白のバンドが入ります。

「トゥティビューティー・シュリンプ」に非常によく似た外見を持ちますが、模様がゼブラ模様になる点が異なります。

レッドブロッサム グループ

体が大きく(ミナミヌマエビ程度の大きさ)、ツヤと透明感のある殻を持つ。

レッドブロッサム・シュリンプ

学名:Caridina spinata

トゥティ湖に生息。

深い赤発色と他のシュリンプに比べて太くて長いヒゲが特徴的です。

中には赤みが濃く、黒っぽい色彩の個体も見られますが、背中には短いバンドと小さなスポットが散りばめられています。

別名に『イエローブロッサム・シュリンプ』『イエローリング・シュリンプ』『イエローストライプレッドビーシュリンプ』『イエローチークビーシュリンプ』があります。

ブラッディーマリー・シュリンプ

学名:Caridina spinata?

トゥティ湖に生息。

深い厚みの赤い体色に、額角・尾ビレ・脚の先端に黄色が入り美しく、ひげが白くなる特徴を持ちます。「レッドブロッサム・シュリンプ」の色彩の異なるタイプともいわれます。

別名は『ダークレッドビーシュリンプ』『イエローノーズレッドビーシュリンプ』。

ホワイトグローブ グループ

細かなスポット模様・前脚に色が乗る・体がスレンダー・小型(トゥティ系よりは大きい)。

ホワイトグローブ

学名:Caridina dennerli

トゥティ湖に生息。

鮮やかな赤に全体に青いスポットが入り、4本の白い前脚がきれいな種です。

海水エビの「ホワイトソックス」に非常に似ていることも特徴的です。

別名に『ホワイトグラブシュリンプ』『ブルードットホワイトソックスシュリンプ』『マタノブルードットシュリンプ』『ホワイトスポットレッドビーシュリンプ』があります。

レッドラッシュ・シュリンプ

学名:Caridina striata?

マタノ湖に生息。

赤い色彩が美しく、ライン状に入る体側の模様と、アクセントでもある白い前脚が特徴的です。

別名は『マタノレッドラインシュリンプ』『ブルードットレッドラインビーシュリンプ』『レッドラインビーシュリンプ』。

※『マタノレッドラインシュリンプ』のインボイスで輸入されることがあるようです。

スターリーナイト・シュリンプ

学名:Caridina sp.

透き通った甲殻に細かなドット模様と長い額角、

背中に数本太いラインあり、白い前脚特徴的な種です。

詳細は不明ですが、スラウェシ島に生息しているため、飼育方法は他のシュリンプと同じになります。

ダイナソー・シュリンプ

学名:Caridina glaubrechti?

トゥティ湖・マタノ湖に生息。

赤い体色に白いスポットやバンドが不規則に入っていて、とてもきれいな色彩です。

別名は『マタノレッドオーキッド』『レッドオーキッドビーシュリンプ』『レッドパウダービーシュリンプ』。

レッドオーキッド・シュリンプ

学名:Caridina glaubrechti?

ポソ湖・マリリ湖・トゥテイ湖に生息。

透明感のある甲殻、赤紫の体色に細かいスポットが入る美しいシュリンプ。ダイナソーシュリンプに酷似するものの、本種の方が白のバンドの数が少なく、変異色体タイプといわれていますが詳細は不明です。

別名は『ポソレッド・シュリンプ』『オレンジディライト・シュリンプ』『ブラウンカモ・シュリンプ』。

ポソブルーテール グループ

腰が曲がってスレンダー・額角が長い。

ポソブルーテール・シュリンプ

学名:Caridina caerulea

ポソ湖に生息。

長い額角、足、尾扇が青く染まる美種です。ホワイトレッグ・シュリンプ(Caridina ensifera)に最初は混ざって入荷し、その後は本種だけでの入荷が可能になりました。

この2種は同種の別タイプとされていましたが、精査により別種とされたそうです。ポソ湖に生息することから中性~弱アルカリ性付近での飼育が適していると思われます。

別名は『クリスタルブルーシュリンプ』『ブルーレッグポソシュリンプ』『モルフォブルーシュリンプ』。

※国内ブリード例もあり、水槽内での繁殖が最も可能性が高い種でもあります。

レッドホワイト・シュリンプ

学名:Caridina profundicola?

インドネシアのスラウェシ島に生息。

他のスラウェシ産のシュリンプに混じって入荷されますが、詳細は不明です。

透明感のある白い体色、赤いバンドが薄く入る体型はマハロナリバー・シュリンプによく似ています。

ホワイトレッグ・シュリンプ

学名:Caridina ensifera

ポソ湖原産。

細かな白と赤のスポットが散在し、赤い尾ビレのスポットと白い足、長い額角がとても特徴的です。

マハロナリバー・シュリンプ

学名:Caridina profundicola

マハロナ川に生息。

透明の体色に赤いスポットが入る美しい種で、飼育しているとやや黄色っぽい発色になります。

未グループA

ミナミヌマエビにとてもよく似た体型・サイズが特徴的。

シックスバンド・シュリンプ

学名:Caridina holthuisi

マリリ湖に生息。体色は透明感のあるグレーで、ボディから尾にかけて6本のバンドが入ります。『ブルーパールビーシュリンプ』ともいわれています。

学名:Caridina holthuisi

シックスバンド・シュリンプの体色がブルーのタイプです。体色が濃くなると6本のバンドが目立たなくなり、青一色ともいえる体色が美しい種です。

コッパー・シュリンプ

学名:Caridina masapi?

粉っぽいクリーム色の色彩が特徴的な種で、体色はややオレンジの強いものも見られます。

情報量が少なく、スラウェシ島はマリリ湖の固有種だといわれています。

ホワイトバック・シュリンプ

学名:Caridina masapi?

インドネシアのスラウェシ島原産。

背部のクリーム色の色彩が特徴的な種です。

色彩変異も大きく、赤みの強いタイプから濃褐色の個体まで見られます。

『ハーフブラック・ビーシュリンプ』とも呼ばれます。

ポソダスティブラック・シュリンプ

学名:Caridina celebensis?

ポソ湖に生息。

背部に見られるバンドが特徴的な種で、尾扇付け根辺りから赤~褐色のバンドが見られます。

未グループB

ミナミヌマエビなどに似た体型およびサイズでいて、細かなスポットをちりばめたような色彩が特徴的。

ポソグリーン・シュリンプ

学名:Caridina longidigita?

ポソ湖に生息。

透明感のある甲殻に緑の体色、細かな模様が美しい種です。他のシュリンプとは異なり、前脚の先端がわずかにロックシュリンプのようにブラシ状になっています。水中の浮遊物を捕らえるために水中で腕を振り回すような動きが非常にユニークです。

別名は『ポソブルー・シュリンプ』。

ボソレッド・シュリンプ

学名:Caridina loehae?

ポソ湖、マリリ湖、トゥティ湖の3つの湖に生息。

ポソグリーンシュリンプと同じように、透明感のある甲殻に赤褐色に白く細かいスポットが入ります。 他のシュリンプとは異なり、前脚の先端がわずかにロックシュリンプのようにブラシ状になっています。

水中の浮遊物を捕らえるために水中で腕を振り回すような動きが非常にユニークです。

別名は『レッドオーキッド・シュリンプ』『オレンジディライト・シュリンプ』『ミニブルー・ビーシュリンプ』。

ポソブラック・シュリンプ

学名:Caridina sarasinorum

ポソ湖に生息。

「ポソレッドシュリンプ」に酷似した色合いではありますが、茶色に近い色合いに白のバンド・細かなスポットが入ります。太めに入るバンドが特徴的な種です。

別名は『グラナイト・シュリンプ』。

未グループC

ビーシュリンプに似たずんぐりとした体型が特徴的。

ピバ・シュリンプ

学名:Caridina aristocratensis

ポソ湖に生息。

褐色に赤がにじむように入り、細かい白のスポットが入る種です。

別名に『スラウェシ・ビーシュリンプ』『ネモビーシュリンプ』『ブルークリスタルビーシュリンプ』があります。

別名でもいわれている通り、どことなくビーシュリンプに体型が似ています。

マカッサルクリアー・シュリンプ

学名:Caridina parvidentata

(Caridina pareparensis?)

スラウェシ島南部マカッサル周辺に生息。

細かいスポットが散りばめられ、淡いグリーンや赤みを帯びた透明感ある体色を持ちます。

ビーシュリンプのようなややずんぐりとした体型、腹部には4本のバンドがはいるのが特徴的です。

・淡水エビといわれる種ですが、ミナミヌマエビやレッドビーシュリンプとは違う面があります。

1:他のシュリンプに比べ高水温に比較的強い(※生息する湖により異なります。)

2:水作りが重要になる(3カ月ほど…バクテリアの定着・増殖)

3:食性が少し異なる(藻類・デトリタスなど)

地殻変動でできた湖であること、島国で固有の進化過程を経てきたものと思われます。

詳細が不明なことも多く、長期飼育が確率されていないため、飼育難易度は非常に高いです。

こんな仲間たちもいます!

甲殻類・貝類

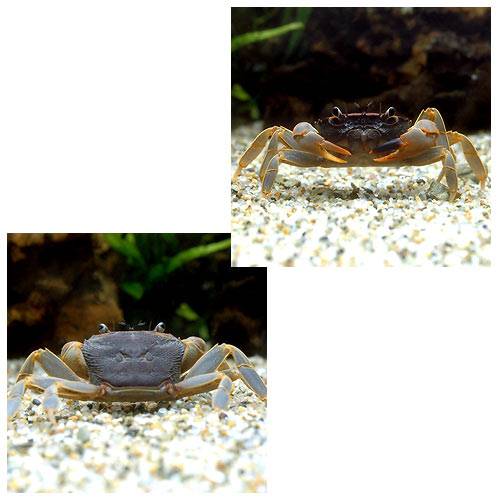

トゥテイカラー・クラブ 学名:Parathelphusa ferruginea?

トゥティ湖に生息する淡水ガニ。やや褐色を帯びた紫の体色に、大きな目、グレーの脚部は節部にオレンジの色彩が入る種になります。生態の詳細については不明な点が多いです。

レオパード・クラブ 学名:Parathelphusa pantherina

マタノ湖原産の淡水ガニです。名前の通り特徴的な豹柄が美しく、近年になって発見、輸入されました。その生態の詳細は不明な点が多い種です。『パンサー・クラブ』『タイガー・クラブ』という別名を持ちます。

イエローラビットスネール 学名:Tylomelania sp.

マリリ湖に生息している巻貝。

黒く細長い殻に黄色の体色の鮮やかです。

他の巻貝にくらべると動きが早く、水槽内繁殖も可能です。

※いつの間にか増えています……

別名は『イエロースネール』。

※スラウェシシュリンプと同時に入荷され、色鮮やかな色彩を持つ貝として当時話題になりました。

ゴールデンスネール 学名:Tylomelania sp.

ポソ湖原産の巻貝です。

細長い殻にクリーム色の体色がとてもユニークな種です。

酸性に傾くことがなければ純淡水での飼育が可能になります。繁殖は他のカワニナやタニシのように卵胎生で稚貝を産むそうです。

スターダストスネール 学名:Tylomelania patriarchali

マタノ湖原産の巻貝です。

黒い細長い殻に黒褐色の体色を持ち、ちりばめられた細かな黄色のスポットが美しい種です。

繁殖は他のカワニナやタニシのように卵胎生で稚貝を産みます。

ラウンドスネール 学名:Celetaia persculpta

ポソ湖に生息する巻貝。

ユニークな形をした殻が特徴的です。

頭頂部は白く、殻口近くは褐色になります。

繁殖などは生態詳細が不明になります。

別名は『ブルーターボスネール』。

水草

マロンフラスコモ 学名:Nitella sp

トゥティ湖に自生しているシャジクモ科・フラスコモ属・藻類の仲間で、小枝の枝分かれした姿がボンボンのように見えてとてもかわいらしいです。

セレベスカーペットスター 学名:Eriocaulon sp

スラウェシ島原産の水深の浅い場所・水際で群生するホシクサの仲間です。葉が肉厚で硬く、茎から新芽を出すため、マット状に広がることもあります。『カーペットスター』『スラウェシカーペットスター』という別名を持ちます。

オテリアメセンテリウム 学名:Otelia mesenterium

トゥティ湖に生息しているトチカガミ科・ミズオオバコ属の仲間です。弱アルカリ性の地域にしか自生していないとされる希少な沈水性植物です。葉が強くウェーブしているのが特徴で、発根を待ってから植えた方が良いようです。

ホシクサsp.スラウェシ 学名:Eriocaulon sp.

スラウェシ島原産のホシクサ科・ホシクサ属の仲間です。

カーペットスター同じ水深の浅い場所に群生しています。

やや葉が柔らかく、背丈が若干高くなります。茎から新芽を出し、マット状になります。

※スラウェシ島の動植物の流通は極めて稀です。生息している環境が特殊なこともあり、詳細な生態が解明されていない種も多くあります。

飼育環境

生体は大きくても2cmと小型のため、30cmほどの大きさがあれば問題なく飼育可能です。

繁殖を考えない飼育であれば、小さいサイズの水槽での飼育も可能です。30cm水槽で20匹前後、60cm水槽で40匹前後を目安としてください。

水温・水質

スラウェシに生息するシュリンプにとって、水質は重要です。

適切な水温は22~28℃です。高温に強いとされていますが、トゥティ湖は標高500m前後で湖の周りの特徴から涼しく、湖の表水温は27~29℃、深水温も20~26℃となるようです。

スラウェシ島湖の水質は9近い数値でアルカリ性に傾いています。

硬水・中性~弱アルカリ性(pH7.5~8.5)が推奨です。

高温に耐性がある種ではありますが、夏場の水温の急上昇への対処は他のエビと変わらず、冷却用にファンやクーラーなどの設備は必要になります。

フィルター

水質の急激な変化に大変弱く、フィルターは飼育容器のワンサイズ上のろ過性能があるフィルターを選ぶと良いでしょう。

2cmと小さい生体であるため、ストレーナースポンジなどの使用が必要です。

ろ材の選択でスラウェシの水質に近づける方法もあるようです。よく耳にするのは「サンゴろ材」で、使用する利点として、調整剤などを使用する必要がなく、硬度とバクテリアの働きでサンゴろ材を溶かしてミネラルを供給します。

バクテリアの定着には2週間程度かかります。バクテリアの定着が安定してくれば、殻や砂を溶かしてミネラルが増えます。

底床

生息するトゥティ湖の水質は、淡水でもpH9前後とアルカリ性で硬度も高いようです。

※スラウェシ島は地殻変動により海と分断され、トゥティ湖などの湖は長い年月をかけて降り注いだ雨により淡水化したといわれています。

上記により、底床は大磯やサンゴ砂などのアルカリ性に傾ける作用があるものがオススメです。

再利用できる点で長持ちしますが、長期利用により成分が減少していくため、

弱アルカリ性へ傾ける効力は弱くなるので注意が必要です。

レイアウト(水草)

スラウェシシュリンプは水質の関係から、流木レイアウトより石組のレイアウトがおすすめです。

隠れる習性が強いため、シェルターなど入れてあげるとストレス軽減になります。

弱アルカリ性での飼育になるため、水草の栽培は難しいです。スラウェシシュリンプが好む水質で育つ水草は、同じ生息地の物が一番ではありますが、流通が少ないため手に入れにくいです。

水質を浄化するとともに餌にもなります。

※弱アルカリ性の水質でも育成可能な水草がオススメです。

※Charmで販売中の水草は無農薬国内栽培のものです。安心してご購入いただけます。

餌

生息地では、湖に沈んだデトリタスや藍藻(シアノバクテリア)などを食べているといわれています。

飼育下ではエビ用の人工飼料や低層魚用の人工飼料等でも飼育可能ですが、

長期飼育に適した餌というわけではなく、最適な餌という点では解明されていないようです。

現地での食性を考えると、スポンジやろ材の表面にわいたバクテリアなどがエサに適している可能性が高いかと思われます。

※長期飼育に成功している方、先輩からは「水槽内に十分なバクテリアが繁殖していることが重要」とアドバイスがありました。

※スラウェシシュリンプは特殊な前足をもっている種もおり、ロックシュリンプのような摂取方法をとる種もいるようです。

人工飼料の場合、餌の与えすぎによる水質の変化に気を付ける必要があります。

(※酸性に傾けないように注意します。)

混泳

特殊な環境で繊細な種のため、混泳よりも単独飼育をおすすめします。

性格はおとなしく、他の生体を攻撃することはありません。

混泳は可能ですが、弱アルカリ性を好む魚種は淡水ではかなり少数になります。

混泳であれば、同じスラウェシ島のシュリンプや貝類がオススメです。

肉食性の強い熱帯魚(シクリッド系)や小型種であっても口に入ってしまう恐れや、魚を捕食する可能性を回避するという点で混泳はできません。

繁殖方法

スラウェシ島のシュリンプも、ミナミヌマエビやレッドビーシュリンプ、チェリーシュリンプと同じく大卵型です。

水槽内での繁殖は可能ではありますが、成功例は少なく、成功している種も限られるようです。

下記記事にて大卵型シュリンプの繁殖方法を書いています。ご参考になればと思います。

コメント