ムジナモは育成にちょっとクセのある水草であり食虫植物でもあります。

連続テレビ小説で注目を浴びた植物分類学の権威、牧野富太郎博士にゆかりのある水草として、昨今知名度と人気が高まっています。

一方で、メダカのブームも相まってか、一緒に飼えるの?と疑問に思われる方も多いようです。

実はポイントさえ押さえればメダカと一緒に飼育することはそこまで難しくありません。

今回はそのポイントについて解説していきます!

まずはメダカとムジナモの性質を知ろう!

それは一緒に飼育する生物の性質をしっかり把握し、好む環境を上手くすり合わせることが大切です

メダカとムジナモを一緒に飼育するにあたっては、両方の性質について知っておく必要があります。

それぞれ注意しなければいけないポイントがあり、それを押さえれば難しくはありません。

両種が好む水質や環境を知り、それに合わせて飼育すれば大きな失敗を避けることができるでしょう。(筆者はいつも大きな失敗を繰り返して学んでいます……。)

メダカの性質と知っておきたいこと

まずはメダカの性質と注意点からです。

メダカの品種によっては相性が悪い場合がある

メダカの品種によっては累代繁殖と近親交配が重なったことで体質が弱くなっているものがあります。

そういった品種はどういったわけか腐植質の多い弱酸性の水質では長生きせず、卵のふ化率も下がってしまいます。

品種によっては、腐植質の多い弱酸性の水質を好むムジナモと相性の悪いものがいることを押さえておきましょう。体質が弱いとされている品種はなるべく避けるのが安心です。

野生の血を濃く残すものはOK

改良品種ではムジナモと相性の悪いものもいますが、野生の形質を色濃く残した品種(クロメダカ)やミナミメダカ、キタノメダカといった原種メダカであれば大きな問題はありません。

日本の水辺になじんできた原種のメダカたちは、元々はムジナモと同じ環境にも生息していました。

現在の日本各地の様子からは想像がつきにくいのですが、日本には標高の低い平野部でも腐植質(泥炭)が豊富な湿地がそこかしこにあった記録が残っているのです。

それは関東平野でも例外ではなく、宝蔵寺沼ムジナモ自生地がある羽生市一帯の地下にも分厚い泥炭層が存在していることが近年の調査で明らかになっています。

原種のメダカは腐植質が多い環境でも問題ないのに、どうして改良品種では低pHに弱いのか?

それは品種固定の際に、同じ親から産まれた近い形質をもつ個体同士で近親交配を重ねることに由来するものと考えられます。この問題はメダカに限らず人工環境で繁殖されるさまざまな生物で発生します。

近親交配が重なると、奇形など通常(自然下)であれば現れない形質が出やすくなります。

つまり突然変異が起こりやすくなり、これが品種改良に応用されているのです。

改良品種は人工的に安定した環境で飼育していることで、飼育下の環境に適応してしまいます。

メダカだけでなく、金魚やグッピーなども改良品種が新しい水を好むのは、人間が定期的に水換えを行う環境に順応していった結果と考えられます。

見方によっては、ダルマ体型やヒカリ体型などは奇形の一種を固定化したものともいえます。

また、人工環境下では自然下で淘汰されやすい体質のものも多く生き残ります。

そういった個体が繁殖親に選ばれることで、体質の虚弱化につながってしまうのです。

これを重ねていくことで、原種が持っていた形質が失われていった可能性が考えられます。

※改良メダカを野外の水辺に放してはいけない理由のひとつでもあります。

pH高めの水質で調子が上がりやすいことを考えると、もしかしたらメダカの場合は品種改良を重ねることで日本の弱酸性の水辺環境に適応した形質が失われ、汽水に近い環境に住んでいた祖先の形質が現れているのかもしれませんね。

ムジナモの性質と知っておきたいこと

ムジナモの性質と単独での育成のポイントはこちらの記事にて詳しく解説しています。

併せてお読みください。

ムジナモの育成には弱酸性の水質と腐植質が重要

腐植質とは枯れた植物が分解して作られたさまざまな物質の総称です。

その中にはフミン酸やフルボ酸といった有機酸が豊富に含まれており、水質を弱酸性に保つ効果があります。

ムジナモの記事でも解説しているように、ムジナモの育成には腐植質が重要なカギを握っています。

これがムジナモの生育を助け、大敵でもあるアオミドロが発生しにくい環境作りを手助けしてくれます。※既に発生したアオミドロを駆除するものではありません。

目安としては育成する水が透き通った茶色の状態(薄いブラックウォーター)が望ましいです。透明な水でもムジナモの育成は可能ですが、屋外ではアオミドロが発生しやすいなど難易度が上がります。

腐植質が溶け込んだブラックウォーターはムジナモの育成を容易にしてくれる重要な要素なのです。

メダカの針子がムジナモに捕まってしまう可能性

ムジナモとメダカを混泳させるときの注意点は、生まれたばかりの針子がムジナモの捕虫嚢に捕まってしまう可能性があることです。

筆者が実際に見たわけではありませんが、両者のサイズを考慮するとメダカの針子が捕まってしまうことはないと言い切れません。

メダカの増殖を優先するのであれば、針子は別の容器に移しての飼育が良いでしょう。

自然なビオトープ的管理であればそのままでも大きな問題はありません。

生まれたばかりの針子でムジナモの捕虫嚢に捕まってしまう個体も出るかもしれませんが、多数はすぐに成長して捕虫嚢に捕まらないサイズになります。

飼育のセッティング

本記事におけるメダカとムジナモの飼育、栽培は屋外を想定しています。

容器は主にスイレン鉢やトロ舟、タライなどを使った飼育となります。

屋内の水槽飼育ではまた違ったセッティングになりますので、注意しましょう。

使用する用土:腐植質と軟水化を目的に

使用する用土は腐植質を多く含んだものを使います。

長繊維ピートモスも使いやすいのですが、常時販売しているホームセンターは大型の店舗など限られてしまうため「けと土」が入手しやすくおすすめです。

けと土に赤玉土を同量混ぜて使う方法が、材料も手に入りやすくお手軽に作れるムジナモ用土になります。もちろん入手できるのであれば長繊維ピートモスや、他の腐植資材を使っても大丈夫です。

赤玉土は水中の余分な硬度成分(カルシウムやマグネシウムなど)とリン酸を吸着してくれる性質を持っていて、ムジナモが好む水質に近付けてくれる効果があります。

けと土+赤玉土のブレンド土は厚く敷く必要はなく、スイレン鉢やトロ舟などの底が見えなくなる程度でも十分です。

他の水辺植物を一緒に植えるのであればブレンド土は多めに作りましょう。

水の汚れ対策:背の高い抽水植物を植える

背の高い抽水植物を植えるメリットは主に2つあります。

ひとつはメダカの餌やりで生じた汚れ(栄養塩=硝酸塩とリン酸塩)を吸収してくれること。

ムジナモは硝酸塩とリン酸塩が少なめな貧栄養な水質を好みます。

また硝酸塩とリン酸塩が増えすぎると、アオミドロなどの藻類が発生したりグリーンウォーターが発生してムジナモの成長を阻害してしまうことにつながります。

背の高い抽水植物を一緒に植えることで、水質をきれいに保つ一助になるのです。

もうひとつのメリットは雨などで増水したときにムジナモが流出してしまうことを防いでくれることです。これに関しては次のセッティングの仕方で解説します。

セッティングの仕方

ムジナモの育成を手助けする背の高い抽水植物はポット植えでの管理がおすすめです。

土を入れての直植えだと増えたメダカを取り出すときが大変なので、さまざまなメンテナンスを考慮するとポット植えの管理が楽になります。

もちろん、メダカを取り出すことを考えなければ直植えしてビオトープ的な維持管理でも大丈夫です。

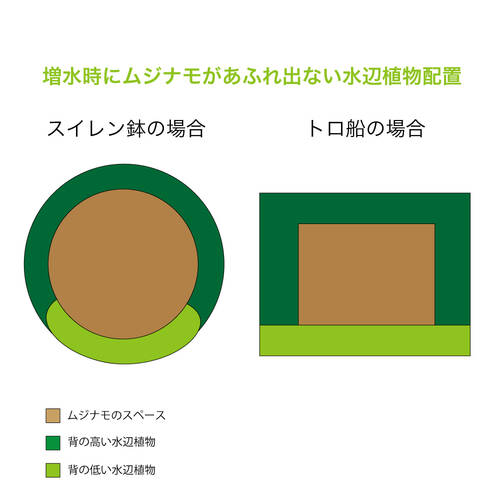

植物の配置は大雨による増水時にムジナモの流出を防ぐために下図のようにセッティングしましょう。

ムジナモにとって増水による流出は決して無視できないほど影響が大きく、日本各地でムジナモが姿を消した要因のひとつに「台風での増水による流出」も挙げられているほどなのです。

※増水時にムジナモを留める水辺植物が著しく減少したことにより、流出で姿を消しやすくなってしまったと考えられています。

飼育のポイント

アオミドロは徹底的に手で取り除く

アオミドロはムジナモの大敵です。

放っておいても自然に消えることはなく、ムジナモも覆われてしまうと弱って枯れてしまいます。

見つけ次第、できる限り取り除きましょう。

特にセットしてから半年~1年ほどはアオミドロが出やすい状況が続きます。

セット後1年以降は冬に枯れた植物が分解されて腐植へと変わっていくため、少しずつアオミドロが出にくい環境へ移行していきます。

環境が整えばアオミドロが増殖しにくくなりますので、それまでは手やピンセットなどで根気よく取り除きましょう。

植物の隙間など入り組んだ箇所は、使用済みのハブラシなどでくるくると巻き取るように取り除くのもおすすめです。

アオミドロがどうしても治まらないようであれば原因はメダカにエサを与え過ぎていることがほとんどです。しばらくエサやりを抑えて下記のことを試してみてください。

・アオミドロをできる限り手で取り除いた後、ブラックウォーターで水換えを行う。

・メダカが心配な場合は、人工飼料ではなく生きたミジンコに切り替えて様子を見る。

・スペースに余裕があれば水辺植物を追加して水質の浄化力を上げる。

水辺植物の量が増えて調子が上がれば水質も良くなり、アオミドロの成長も抑制されてくるかと思います。メダカとムジナモの飼育を両立させるにはアオミドロをいかに抑えるかが最も重要と言っても過言ではありません。根気よく対処しましょう。

エサやりは少量を小まめに

メダカに与える餌は人工飼料で大丈夫です。ただし、与えるエサの量は注意しましょう。

エサはメダカの成長を考えると、ついついたくさん与えたくなってしまいます。

しかし、与えれば与えるほどアオミドロなどの藻類(コケ)も増えやすくなります。

与える際はアオミドロが発生していないか観察しながら少量を与えましょう。

また、メダカに与える人工飼料は生きたバクテリアが配合されたものがおすすめです。

乳酸菌や酪酸菌、バチルス菌などが配合されており、これらはメダカの体から出た後に水中の枯葉や植物由来の有機物を分解して腐植質を増やす手助けをしてくれます。

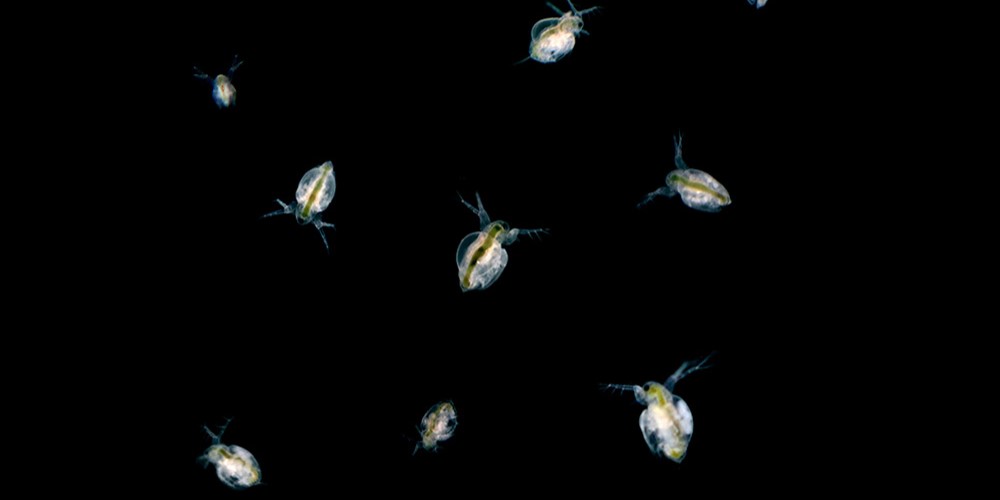

生きたミジンコはたっぷり入れてもOK

なるべく水を汚さないようにするには生きたミジンコを与えるのも手です。

ミジンコはメダカのエサになるだけではなく、ムジナモもミジンコを捕食します。

メダカがいない状態ではミジンコが自然に湧いてくることもありますが、メダカがいると口に入るサイズのミジンコは全て食べられてしまいます。

別容器でミジンコを育てつつ、与えられるようであれば理想的です。

もちろん、ミジンコだけでなくゾウリムシや淡水性のワムシを使っても問題ありません。

▼ミジンコの育て方についてはこちらの記事もご覧ください。

冬場の管理

ムジナモは殖芽で冬を越す

ムジナモは水温が下がると殖芽(越冬芽)という状態になり、冬を越します。

緑色で1~6mm程度のラグビーボール状の物体が容器内に転がっているのが確認できれば大丈夫です。

春になって水が温まってくると、この殖芽から新芽を伸ばし始めます。

エサやりは控えめに

冬場は水温も下がってメダカの代謝も落ちますので、エサやりの量も少なくしましょう。

食欲が落ちている時期にたくさん与えても食べきれずに大量に残り餌が出てしまい、水が汚れます。

水辺植物も冬場は地上部分が枯れていて新芽を伸ばさないため、水質の浄化能力も発揮できません。

通常はエサやりを控え、陽差しの暖かい日にメダカが泳いでいるのを確認できたら軽くエサやりする程度に留めましょう。

枯れた植物は刈り取っておく

一緒に入れている水辺植物は地上部が枯れ、根だけ生きている状態になります。

枯葉が少しだけ水中に入っている程度であれば、やがて分解されて腐植の原料になるのでそのままで大丈夫です。

しかし、地上部の大きい枯葉や枯れ茎は手で取り除かなければ消えません。

春になって暖かくなっても枯れ茎が残っていると新芽が出る邪魔になります。

枯れ茎は根元からザックリと刈り取っておきましょう。

足し水は冬場でも忘れずに!

植物も枯れ、メダカもほぼ冬眠状態になりますが足し水は忘れずに行いましょう。

特に太平洋側の地域は空気が乾燥しますので、冬場でも水は蒸発してどんどんなくなっていきます。

水が少なくなると、急な冷え込みでメダカや水辺植物の根が凍り付いて死んでしまうことがあります。

気温が氷点下になっても水底まで凍らなければ水温は0℃を下回りません。

水面付近だけが凍っているのであれば、メダカも水辺植物の根も無事に冬越しができるのです。

冬場の管理は足し水を中心に行うように心がけましょう!

寒冷地などで鉢の水が全て凍ってしまうような地域の場合、玄関など屋内にしまいましょう。

まとめ

今回はメダカの飼育とムジナモの栽培を両立させるポイントについて解説しました。

・体質の弱いメダカの品種を避ける。(できれば改良品種よりも原種が望ましい)

・ムジナモの好む、腐植質が多い弱酸性の水質環境を作る。

・水質浄化用に他の水辺植物(特にヨシの仲間など背の高い抽水植物)も活用する。

・メダカにエサを与え過ぎない。生きたミジンコなども活用する。

・アオミドロ対策をしっかり行う。

これらのポイントをしっかり押さえて飼育に挑みましょう!

メダカとムジナモの組み合わせは決して異質なものではなく、高度経済成長期以前の日本に存在していた失われた水辺の再現ともいえます。

この2種を上手く飼育することができれば日本に豊かな水辺が存在していた頃の、牧野博士が駆け回っていた時代の水辺風景が見えてくるかもしれません。

コメント