charm社内に存在するアクアリウムの匠たち。そんな匠の職人技を紹介するこのシリーズ、「charmの匠」の第三回目はアクアリウム撮影の職人をご紹介します。

ECサイトにおける画像の重要性

我々の日常生活とすでに切っては切れない存在になっているネットショッピング。直接店頭で見て買う時代から、寝る前にベッドの中でスマホを眺めながらポチることが当たり前の時代へと変化しました。直接見て買えない分、購入の決め手は掲載されている画像が頼り。そのためECサイトにおける画像のクオリティは、購買意欲を最も左右させる要因の一つになっています。

特に生体の画像に関してはその生体の特長をしっかりと表現した上で、画面の向こう側でワクワクしながら見つめる人物の心を掴むような、心に訴えかける表情が求められます。

charmではECサイト立ち上げ当初から「クオリティの高い画像を提供する」ことに心血を注いできました。ストック水槽での撮影や、生体を手に持っての撮影、プラケースに入れて撮影する方法もありますが、charmでは実際にお客様のレイアウト水槽で泳がせたイメージに近づけた画像を目指し、一切の妥協はしない姿勢をストイックなまでに貫き通しています。

アクアリウムを撮る

現在、charmの撮影専属スタッフは6名。器具などをスタジオで撮影するスタッフと生体の撮影を主業務として行うスタッフがいます。

ただ撮るといっても、商品の画像には説得力とホスピタリティ、そしてリアル以上のリアリティが求められるのです。購入者はその商品の何を知りたいのか、どこを見たいのか、どうすれば納得するのか。常に見る側を意識した写真撮影を行わなければなりません。

商品の仕様を正しく表現する技術、水の中を泳ぐ魚を撮る技術、レイアウトされた水槽を撮る技術。“アクアリウムを撮る”にはさまざまな技術が必要不可欠なのです。

匠の紹介

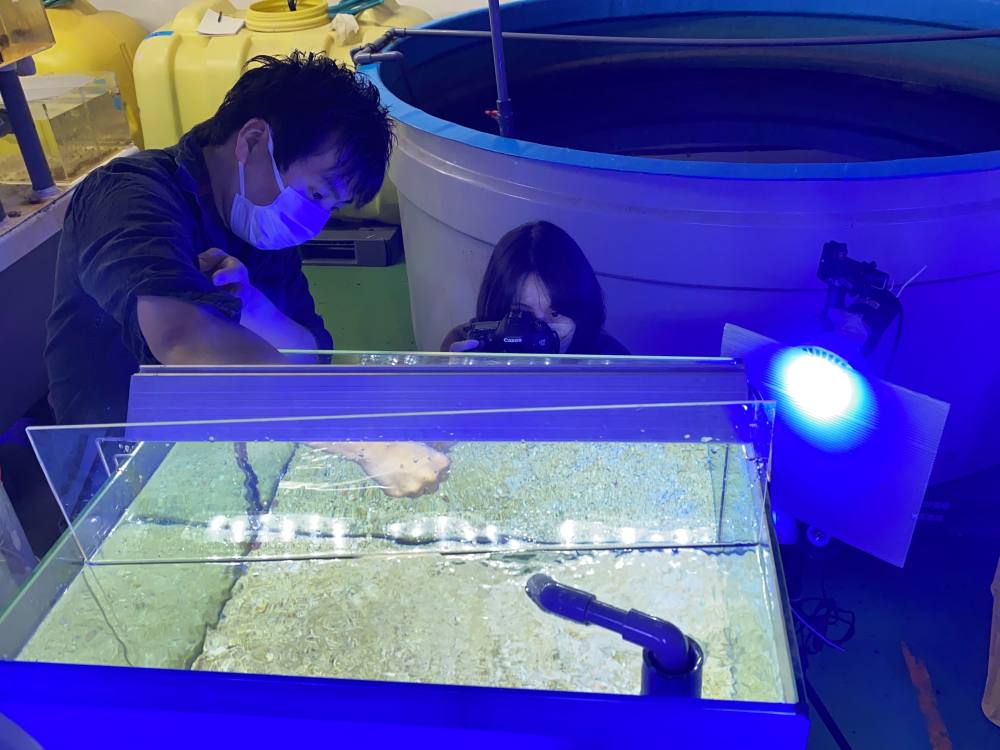

今回紹介する匠は、海水生体・水草・レイアウト水槽・小動物・昆虫・両生類・を主に撮影する女性カメラマン:Hさん。

何となく筆者の勝手なイメージでアクアリウムのカメラマンは眼鏡でやせ形、オシャレなヘアスタイルで髭の似合うナイスミドルを勝手に想像していましたが、カメラを携えて約束の場所に登場したのはスラリとした女性。

撮影業務歴10年の匠、最初は海水生体の管理スタッフとして入社したんだとか。カメラは趣味で撮る程度だったところを、社内の写真撮影の先輩から手ほどきを受け、今ではcharmの生体撮影のメインカメラマンとして活躍するまでになったのだそうです。

「私に1秒、あなたの時間をちょうだい」

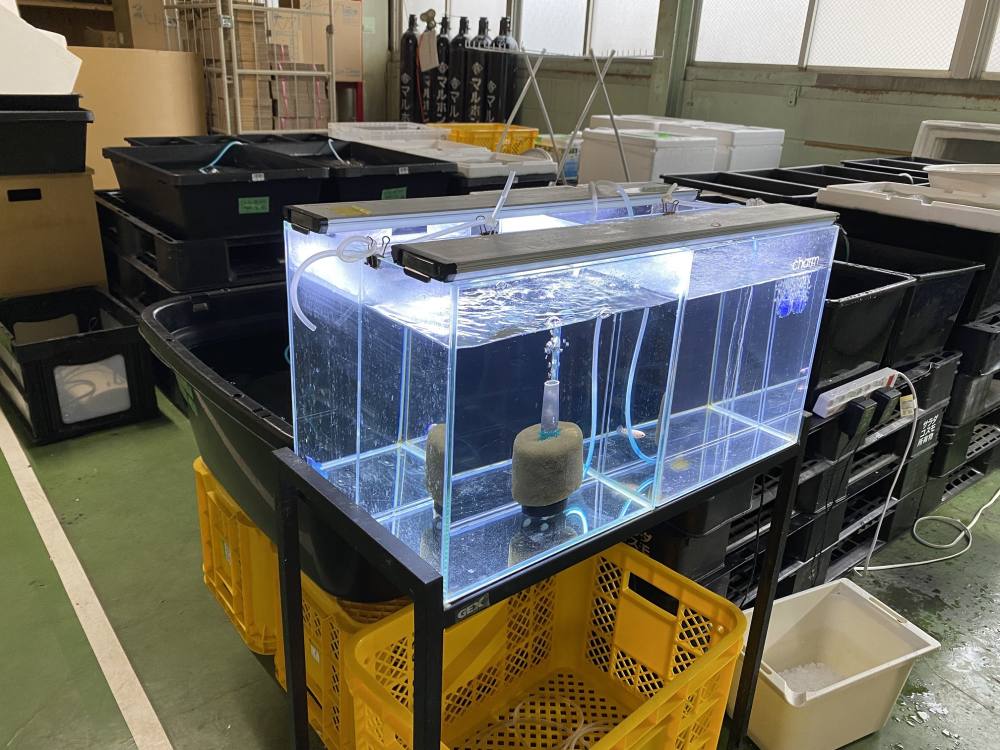

charmには撮影用の水槽と呼ばれる特別な水槽が常に4~5本管理されています。取材当日は海水生体の撮影を見せてもらう約束をしており、海水のタンクが立ち並ぶ海水エリアの一角に向かいました。

撮影用の水槽は、魚たちを美しく見せるための非常に重要な撮影セットということで、常に美しく管理されています。海水水槽は青背景+ライブサンド+ライブロック、ベタ水槽はベアタンク、淡水水槽は黒背景+田砂+アナカリス。主役の生体が映えるように計算されたレイアウトの水槽が用意されます。また、商品群全体としてのバラツキをなくし、サイトを見る人が見やすいように生体ごとにレイアウトを大きく変えないことにも気を付けています。

海水魚の撮影

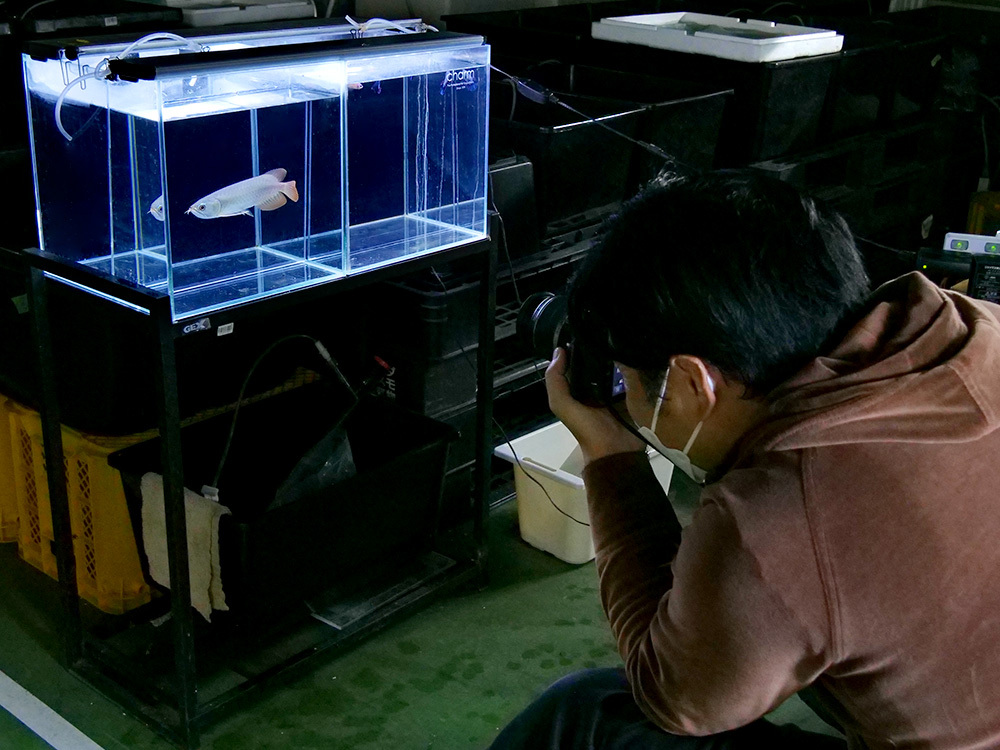

生体の撮影は、通常撮影者と撮影補助者の二人一組で行います。撮影補助者はその生体の管理担当者が付き、その日撮影が必要な新入荷の生体をアテンドするのです。匠曰く、撮影補助者がうまい人だと撮影は驚くほどスムーズにいくのだとか。「こんな構図でこんな写真を撮りたい」という匠の意図を、匠が口に出さずともくみ取り、モデル(魚)を的確に誘導します。魚の生態を熟知しているからこそできる技。撮影時間が長びくほどモデルに与えるストレスも多くなるため、できるだけ手早く撮ってあげなければいけません。

生き物の撮影は、生き物との対話なのだと匠は言います。カメラを構えてファインダー越しにのぞくと、瞬く間に匠は水中の世界に潜水し、魚との対話に没入します。世界には、自分と魚だけがいる。魚の動きを読み、魚の目を見つめる。動き回る魚を撮るためにレンズの焦点は常に0.5秒後の世界に合わせてあるのだ。ふと魚と目が合う。「今私を撮れ」と魚が言う。脊椎反射の速さで匠の指が動く。シャッター音が静寂に響き渡る。

魚の種類によって泳ぎ方はさまざまで、底モノには底モノの動き、ヤッコにはヤッコの動き、ベラにはベラの動きがあるため、その泳ぎ方から次の動きを予想してレンズのピントを合わせて待ち構えるのだそうです。魚によっては5分で撮影が終わるものもいれば、撮影水槽に入れたことで色抜けしてしまい、色が戻るまで5分~長いと1週間待たなければならない魚もいるとのこと。左右のカットを撮るのに100枚以上を費やしてやっと5枚ほど掲載に耐えられる画像があるそうです。

撮影が難航し、なかなかいいカットが生まれない時のもどかしさ。魚たちの体力も心配になります。そんな時は、「1秒でいいから、あなたの時間を私にちょうだいよ。そしたら一瞬で終わるのに」と、いつも思うです。

写真の選別と加工

基本的に、魚は真横から撮るのが定石なのですが、フグやカエルウオなど顔が立体の魚に関しては斜めからの角度で収めるようにしています。

口に特徴がある魚は口が開いた瞬間を。ヒレに特徴がある魚はヒレが開いた瞬間を。ウツボなどの長い魚は全身が入りきらないので二つ折りになっている瞬間を。魚それぞれに一番特徴的に見える、撮るべき画があるのです。

もちろん魚と背景との色合いのコントラストにもかなり気を遣っていて、より魚の体色がはっきり見える場所での撮影を心がけているんだそう。

質感も重要で、硬さ・柔らかさはもちろん、ザラザラ・ヌルヌル・ツルツル・しわしわ・ふわふわ・ひらひらなど、さまざまな質感を画像で表現できるよう気を付けているそうです。

サイトに写真を掲載するまで、撮影以上に時間がかかるのが画像の選別とトリミング作業。妥協なく枚数を撮るため、撮った画像を比べながら目を皿のようにして一番いい写真を選びます。そして、選んだ画像は水中のゴミなど映り込んでしまったものを丁寧に補正していきます。

匠インタビュー

今回も、匠が匠になったルーツを探るべく、不肖ながら黒デメキンがお話を聞いてみました。

今まで仕事上での接点があまりなく、しっかりとお話しするのは今回が初めてですね。

いつもサイトで素晴らしい画像の数々を拝見しておりました。写真撮影の技術はcharm入社後に学んだそうで……。

そうなんです。もともと興味はあったのですが、最初は生体の管理の業務を行うスタッフとして入社しました。そこから、写真撮影の担当の先輩にぐいぐいと教えを請い、まずは動かない器具の撮影から勉強を始めました。その後、観葉植物、生体撮影と徐々に経験を積んで、撮れるものを増やしていったんです。

興味のある写真撮影をやってみたいという気持ちから、ぐいぐい前のめりに勉強をされたとのこと。

経験よりもヤル気が人を育てるということですね。

色々な生き物を撮っていると思いますが、最近撮っていて面白かった生き物はありましたか。

水中の生き物だとタコですかね。撮影自体は非常に大変でしたけど(笑)動きがとにかく面白くて、ガラス面に吸盤でベタっと張り付いちゃって取れないし、撮れないし。しまいには墨とか吐いちゃってもう笑うしかない!あとはハエトリグモ。5mmぐらいの小さなクモなんですがレンズ越しに見ると非常にかわいくてユニークで動きがコミカル。最近ではハエトリグモに一番心をつかまれました。

キモカワ系に心を奪われるという匠。

ハエトリグモに関しては肉眼ではその可愛さは全く見えず、マクロレンズ越しに初めてそのつぶらな瞳を見つけることができるんだとか。

レイアウト水槽の撮影もされていらっしゃると思います。レイアウト水槽の撮影のコツって何でしょうか。

レイアウト水槽の撮影の時に一番大事にしているのは、そのレイアウトの世界観をどうすれば一番表現できるのかというところです。表現したいのは躍動感なのか、静謐さなのか。明るさなのか暗さなのか。そういったところを踏まえて、一番目が行く場所にピントを合わせて写真を撮影しています。水槽のレイアウトにおいて魚はレイアウトの要素の一つになります。そのためシャッターを切るのも、魚がレイアウトの余白に置かれている瞬間に切っています。

匠の撮るレイアウト水槽の写真は本当にカッコイイんです。一人でも多くのお客様にアクアリウムのすばらしさが伝わればいいなと改めて感じました。

匠の道具

カメラ

愛用しているカメラはCanon EOS 7D Mark II 。レンズはCanon 広角ズームレンズ EF-S15-85mm F3.5-5.6 IS USMとマクロレンズの2本を主に使用。撮影時魚が暴れて水が跳ねると真っ先にカメラを守るんだと笑っておりました。

レフ板

レフ版というと一般的に撮影の被写体に光を反射させる板をいいます。匠が使っているのはガラスへの映り込みを防止する特殊なレフ版。水槽の中のものを撮る際は必須のアイテムです。

ライト

撮影で使用するライトはアクロトライアングル BRIGHT(ブライト)。強い光と、対象物本来の色をしっかり、くっきり見せてくれるアクロトライアングル BRIGHT(ブライト)は撮影との相性は抜群。他の撮影スタッフも、ライトはアクロトライアングル BRIGHT(ブライト)一択とのこと。SNS用に撮るときは、アクロトライアングル VIVIDを使用することもあります。

コメント