皆さんこんにちは、Tです。僕は’97年生まれなのですが、自分が生まれる前の物や文化が大好き。現に今、10代~20代の間では「レトロ感」が大ブームです。音楽はもちろん「写ルンです」や「カセットテープ」など、若者には新鮮で斬新に見える90年代のファッションやモノが巡って再燃しています。純喫茶やスナックの看板のガチャガチャが大人気なほどです。

そこで、今回はオフィスにある当時の雑誌を頼りに、タイムスリップ!90年代~2000年代初頭のアクアリウムと現在のアクアリウムを比べてみましょう!

水槽

まずは水槽です。水槽はあの頃と今、どんな違いがあったのでしょうか?

あの頃はフレーム水槽が主流 一体型水槽が大ブームに

現在も生体メインの水槽では主流のフレーム水槽。あの頃は水草レイアウト水槽でも使用されていました。

また、ヨーロッパの観点を取り入れ、現在も販売されている半月型の水槽の大きいサイズや360度ぐるっと見渡せる60cm水槽「アリーナ」など、個性的な水槽がブームを巻き起こしていました。「とにかく派手で個性的」「外国風」「インテリアにあると素敵」なことが求められていたのですね。水槽台も、他のインテリアを置いておけるような部分が多く設けられているのが目立ちます。

現在は水草レイアウトに使われる水槽はオールガラスが主流

雑誌を見ていくと、2000年に入ると現在でも水草レイアウトで主流のオールガラス水槽が本格的に掲載されてきます。このように時代背景が変わるところを見ると面白いですね。

個性的な一体型水槽の現代版がOaseさんのバイオーブシリーズといったところでしょうか?

あの頃は水草レイアウト水槽でも上部式フィルターが主流だった

80~90年代の主流フィルターといえば上部式フィルター。フレーム水槽が主流だった当時は水槽の上に置く上部フィルターが重宝されました。外部式フィルターは当時、非常に高額だったために高嶺の花の存在だったのです。水槽のインテリア志向が高まるにつれて、上部フィルターを隠す展示「キャノピー」が人気に。バブルな時代なこともあり、雑誌には広々としたきらびやかなお部屋に存在感を放つ豪華で迫力のある大型のキャノピーが多数紹介されていました。

現在では外部式フィルターが主流

水草の育成水槽が広まるとともに、高いろ過能力とCO2を逃がしにくいという観点から外部式フィルターが普及。「エーハイム」シリーズを始め、さまざまな製品が登場しています。水草レイアウトの水槽を始めるなら外部式フィルターです。

ライトは蛍光灯やハロゲン、メタルハイドランプ(メタハラ)が主流だった

2000年代に入ると、水草育成の水槽・海水水槽が普及していきました。それとともに高光量ならメタハラ、通常は蛍光灯やハロゲンといった時代でした。もちろんLEDではないので、電球が切れるたびに交換をしなければならない上、放熱の問題もありました。

メタルハイドランプ(高圧水銀ランプ)は高価で、高嶺の花のような憧れの存在でした。より明るさを求めた愛好家の間で水草・サンゴの育成に水銀灯が使用され始めたことをきっかけに、2000年代頃から各メーカーが製造。高価や放熱の観点からも次第にLEDに移り変わっていきました。

現在はLEDが主流

現在では科学の進歩により、長時間持続かつ高光量、そして低発熱が特徴のLEDが主流です。水草育成用の製品も登場し、アクアリウムがより一層楽しめるように進化しています。

水草の育成においての照明に関する記事も掲載していますのでぜひご覧ください

こんなのあった!80~90年代にあった製品や言葉(ロングセラー含む)

ニッソー 60cm水槽 NEWスティングレー NS-106

フレームガラスが主流の時代に、当時最先端の曲げガラスを採用。前面のフレームがなく、まるで絵画のようにすっきり見える観賞性で大ヒットしました。2000年代にオールガラス水槽が出るまでは、「水槽といえばスティングレー」といわれるような、水槽の代名詞的存在でした。

ニッソー ルームメイト238

こちらはコンパクトなサイズと、インテリア性の高さで大ヒット。当時最先端の曲げガラスを採用しつつ、誰でも簡単に熱帯魚が飼えるようにすべて一式になったセットというところも魅力的でした。

ニッソー カラーライト

現在ではLEDライトが主流ですが、水槽内を明るくして鑑賞性を高めるライトも当時は蛍光灯でした。

より明るさを求めて1灯式から2灯式へ、グローランプ式からインバーター式へと、水草の普及とともに蛍光灯もどんどん進化を遂げていきました。植物育成用のランプやサンゴに適した交換球も各メーカーからリリースされました。水草の育成といえばPG2ランプといわれていました。

グローランプ式・インバーター式とは?

ものすごく簡単に言うと……

グローランプ式は「グロースターター管」という小さな部品を用いて蛍光灯を点灯させます。点灯するまで時間がかかり、ちらつきや発熱などが生じます。

それに対してインバーター式は、蛍光灯を点灯させる回路が進化して周波で点灯させます。今のアクアリウム用ヒーターなどでも○○Hzと表記されているものがありますよね。グローランプ式に比べ発熱が抑えられ、省電力で点灯スピードも速く高照度になっています

セラミックヒーター

現代のヒーターでもセラミックが使われていますが、当時は長くて大型の白いセラミックヒーターが主流でした。現代の水槽用ヒーターがいかにコンパクトかつデザイン性にすぐれているか、よくわかりますね。

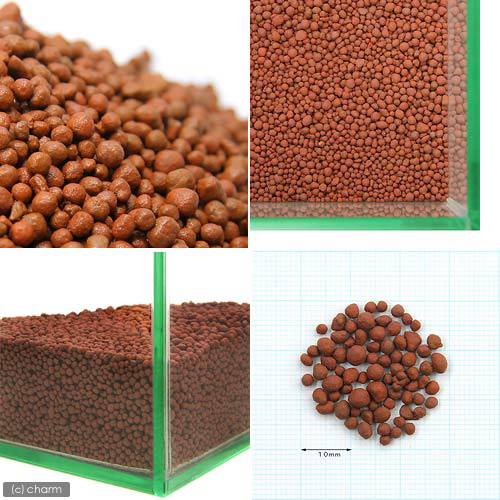

セラミックサンド

当時は底床といえば、大磯砂かセラミックサンドが主流でした。黒、グレー、ブラウンといった落ち着いたな色彩が多く、砂利のような大磯砂に比べてスタイリッシュな印象で好まれました。水質に影響を与えないのも良いとされましたが、水草水槽の普及とともにソイルが主流になっていきます。ネイチャーアクアリウムが流行し始め、人工的な印象を与えるセラミックサンドは流行のアクアリウムとはミスマッチ。時代とともにあまり使われなくなっていきました。

人工的なレイアウトアクセサリー

水槽アクセサリーでは人工的なものが各社から多数リリースされました。和風・洋風・コミカル・かわいらしい……などなど種類豊富。まだ水草育成の難易度が高く、一般的ではなかった時代、魚だけでは寂しい水槽内を彩るアクセントとしてレイアウトアクセサリーが重宝されました。90年代に入って水草育成が盛んになるにつれて自然物が好まれる傾向が強まり、人工物アクセサリーは次第に主流ではなくなっていってしまいました。

まとめ

今回はアクアリウムの昔と今を比べてみました。「懐かしい!」と当時を思い出した方も「こんなものがあったんだ!」と新鮮に感じた方もお楽しみいただけましたか?

ちなみに、サムネイルの右側の写真はチャームが通信販売を始めてすぐ、2000年代初頭のフィルム写真なんですよ。

最後までお読みいただきありがとうございました!

コメント