底床自体をろ材とし、ポンプやモーターで水を循環させてろ過する底面式フィルター。

エビやソコモノ飼育にピッタリな底面式フィルターですが、実はコスパ最強といわれています。

今回はその理由を探っていきます!

併せて読みたい

意外に知られていない?底面式フィルターの仕組みと正しい使い方

底面式フィルターの仕組みと種類

皆さん、スーパーなどに売られている天然水のラベルを注目して見たことはありますか?大体、「大自然でろ過された大地の恵み」のようなことが書かれています。底面式フィルターは、大ざっぱにはそういうことなんです。

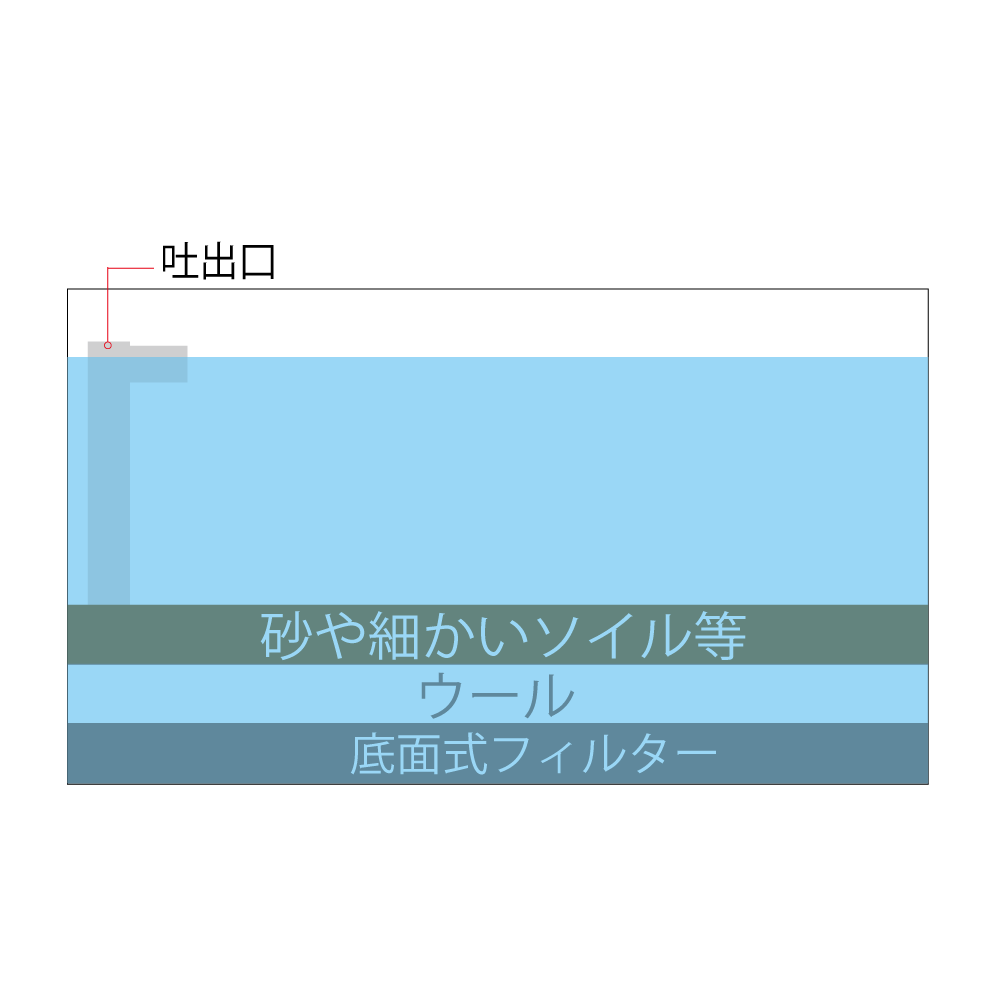

砂利には水をろ過する能力があります。その力を利用して汚い水を砂利に通して水をろ過します。フィルターにある穴を通った水はモーターやポンプでくみ上げられます。これを繰り返して水を循環させるのがフィルターの仕組みです。雨水が山の土の中を伝ってきれいな湧き水になるのと大体同じというわけですね。

そして、底面式フィルターには水流を作る方法がいくつかあるので紹介します。

エアリフト式

最も一般的な方式です。エアーポンプ(空気の力)で水流を作り出して水を循環させます。ほとんどの製品にはエアーポンプの使用を想定したエアーポンプ用の接続口が設けられています。

モーター式

水中ポンプ(電気の力)で水流を作り出して水を循環させます。二酸化炭素を添加するなど特殊なテラリウムなどではモーター式が使われることがあります。

底面式フィルターの正しい使い方

正しい使い方と題しましたが、どちらかというとこれだけはやっちゃダメ!という内容です。

ぜひ覚えておいてください。

①細かい砂の使用

フィルターにある穴に砂が入り込むと目詰まりして故障の原因となります。

②根張りする水草の植栽

こちらも同様に、フィルターにある穴をふさいでしまう可能性があり、故障の原因となります。

③砂に潜る習性のある生体がいる水槽での使用

底面式フィルターの下に潜り込んでしまい、大事なお魚がサヨウナラ……なんていうことに。

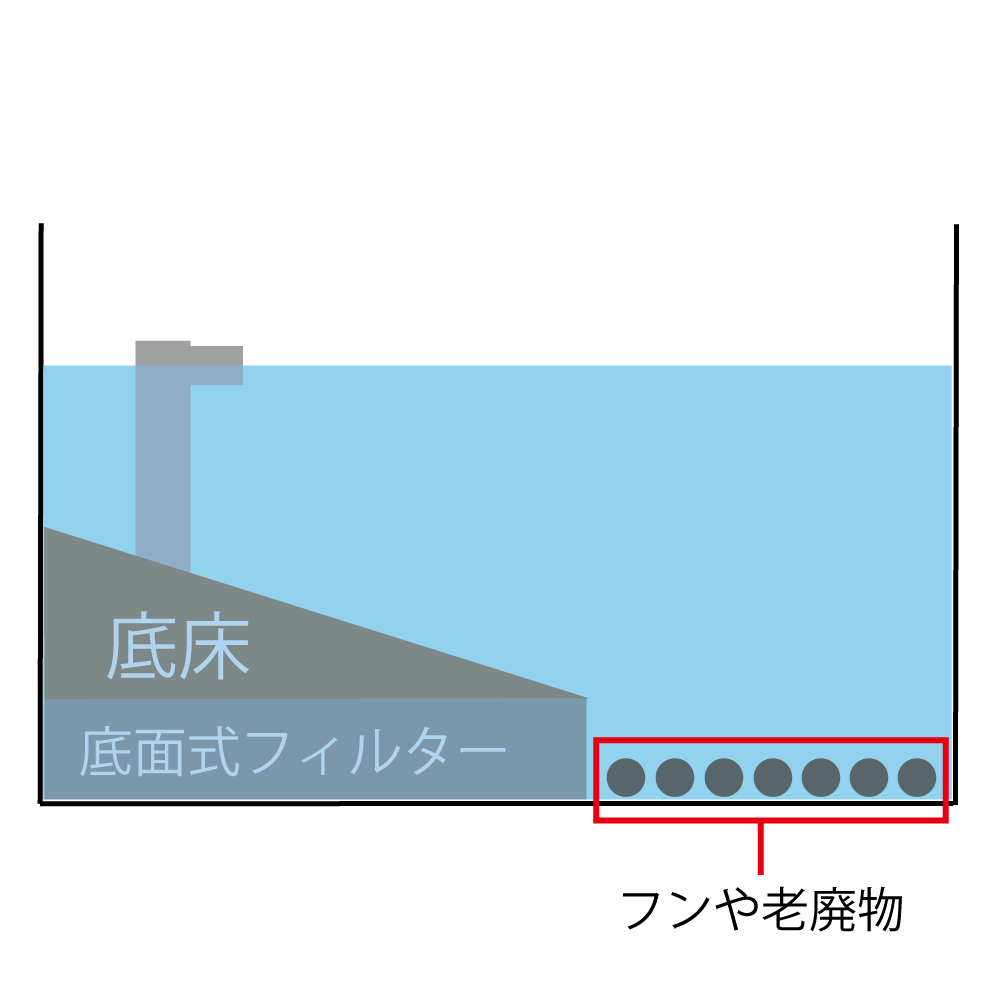

底面式フィルターのデメリットとして挙げられるのが「メンテナンス性の悪さ」です。他のフィルターよりもこまめな掃除が必要です。プロホースで行うと楽でしょう。

底面式フィルターは一度設置して底砂に埋もれてしまうと取り出しが非常に困難です。底面フィルターを移動したい場合は、水槽内のレイアウト素材や底砂など、全ての物を取り出さなければなりません。また、フィルターの調子が悪い時なども、一度埋まっている本体を取り出さなければなりません。リセット作業を行いたい時に一番手間のかかるフィルターです。

底面式フィルターは水槽のサイズに合ったものを使用し、極力移動は避ける。そしてこまめに掃除をする。これが鉄則です。

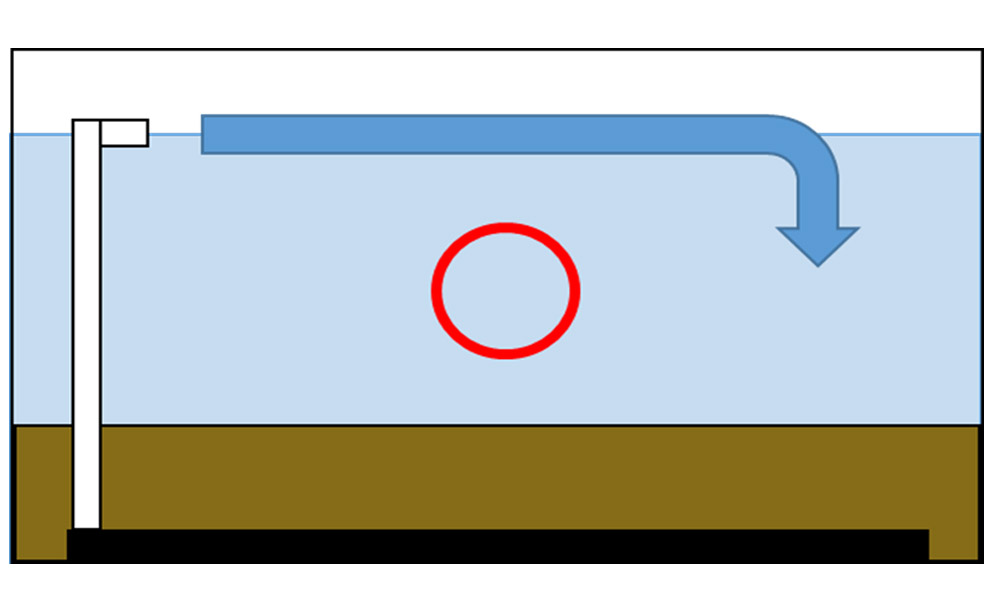

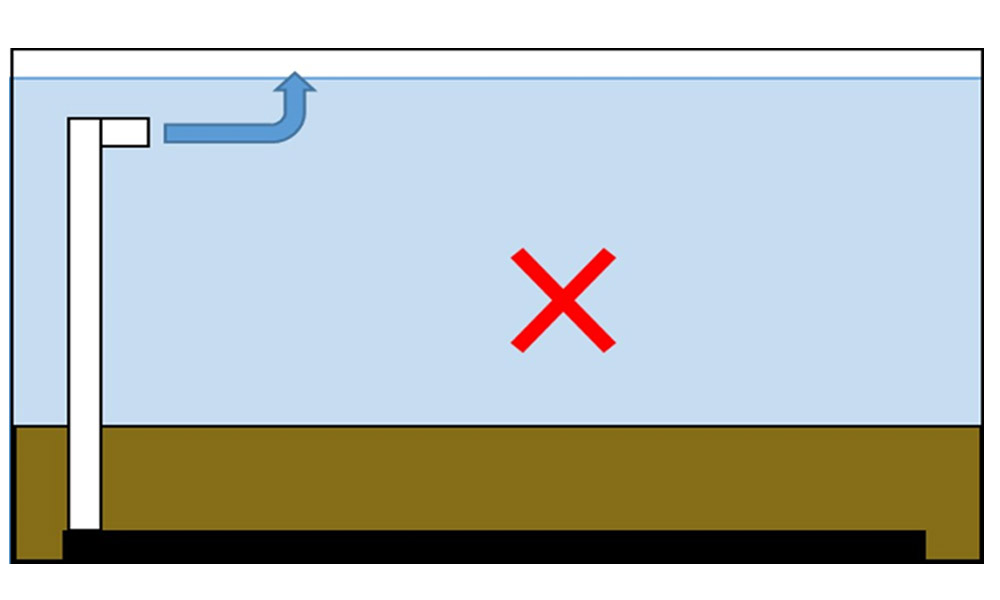

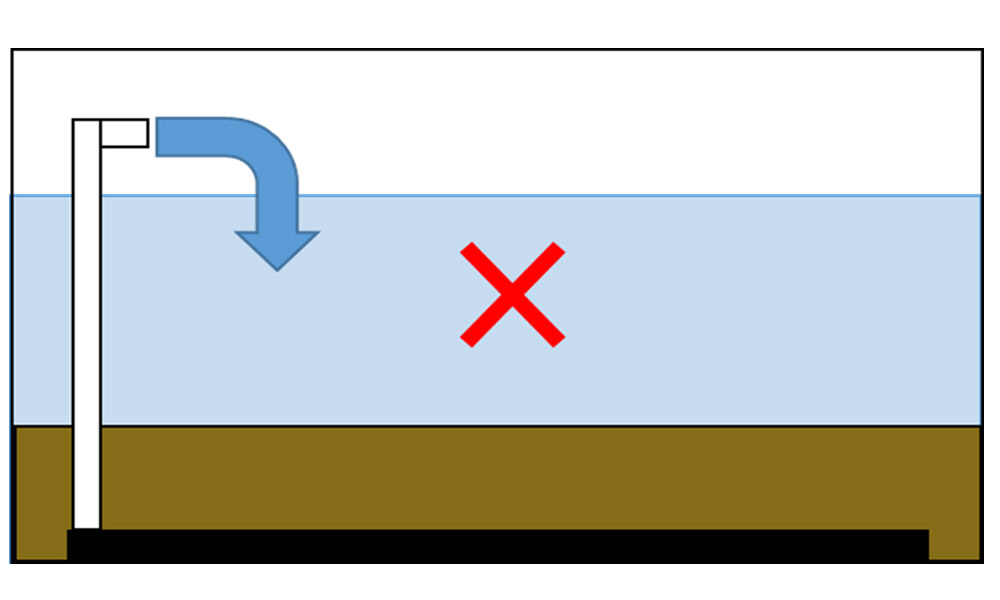

吐出口の高さ・向きにも注目しましょう

高さ

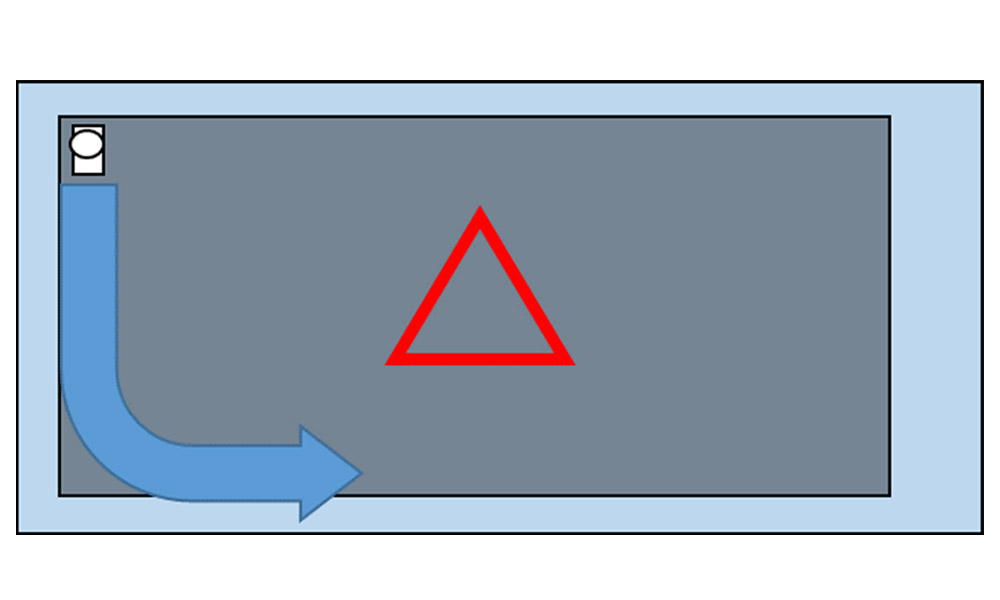

吐出口の高さは水位と同じ高さにしましょう。高さをそろえることでエアーリフト効率が良くなり、水が遠くまで循環します。

水位が高すぎたり低すぎたりすると、水流が弱まって効率良く循環させることができません。

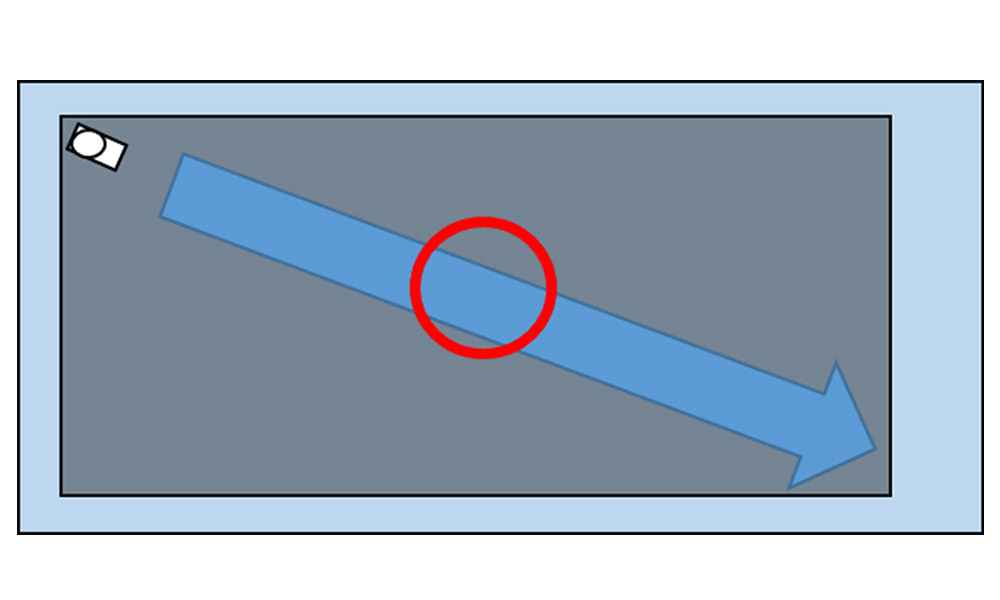

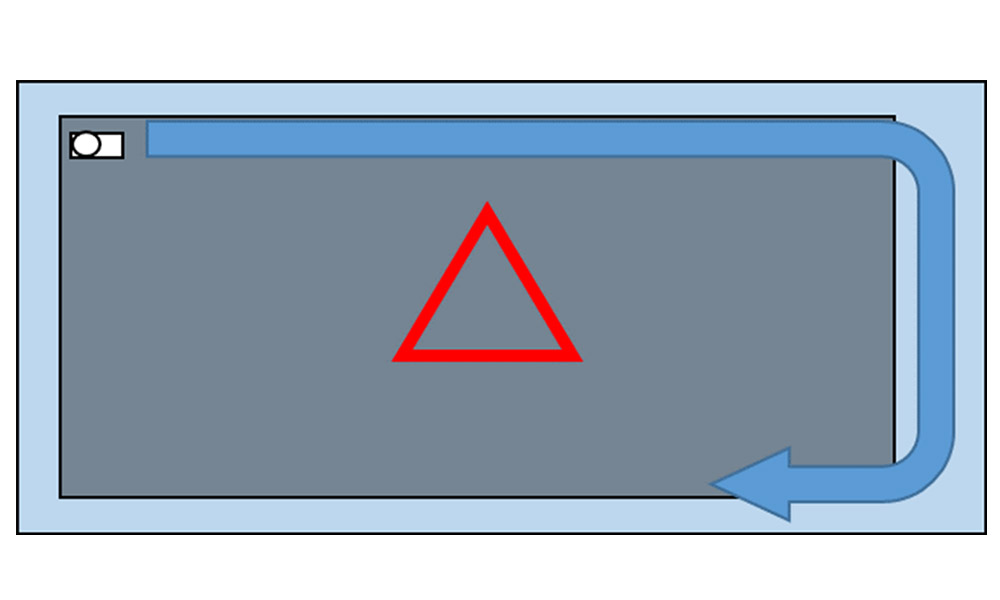

吐出口の向き

吐出口は水槽の対角線上を向くようにしましょう。高さと同様、最も遠くに水流が届き循環します。水温・水質にムラがなく、よどむ水域を減らすことができます。

ただし、稚魚の育成時など水流を弱めたい場合には有効です。

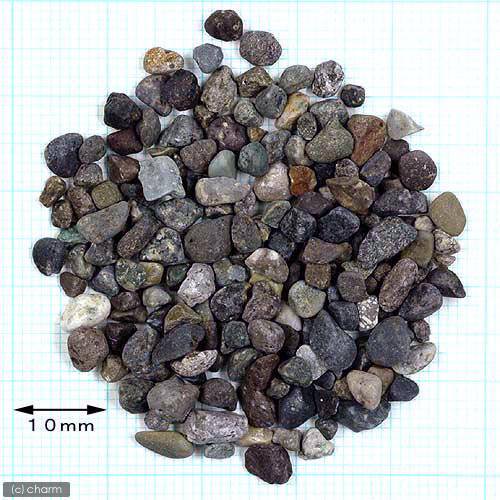

底面式フィルターに適した底床・適さない底床

適した底床

適さない底床

底床は、底面式フィルターを設置した上に2~4cmの厚さに敷きましょう。

底面式フィルターがコスパ最強な理由3選

実は底面式フィルターはフィルターの中で、「コスパ最強!」という声があります。その理由は以下のことからだと考えられます。

フィルター本体が安い

他のフィルターに比べると圧倒的に格安です。マッチしたシチュエーションを選べば、これほど安価なフィルターは他にないでしょう。

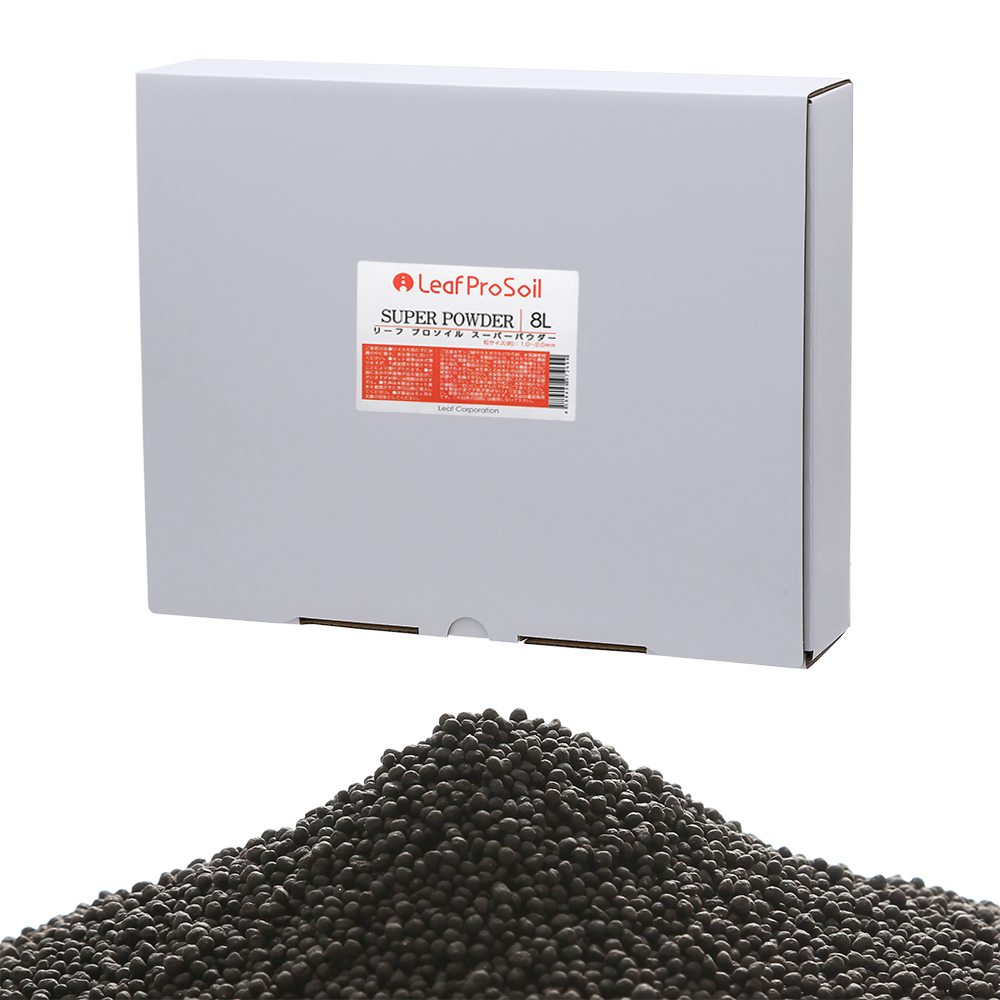

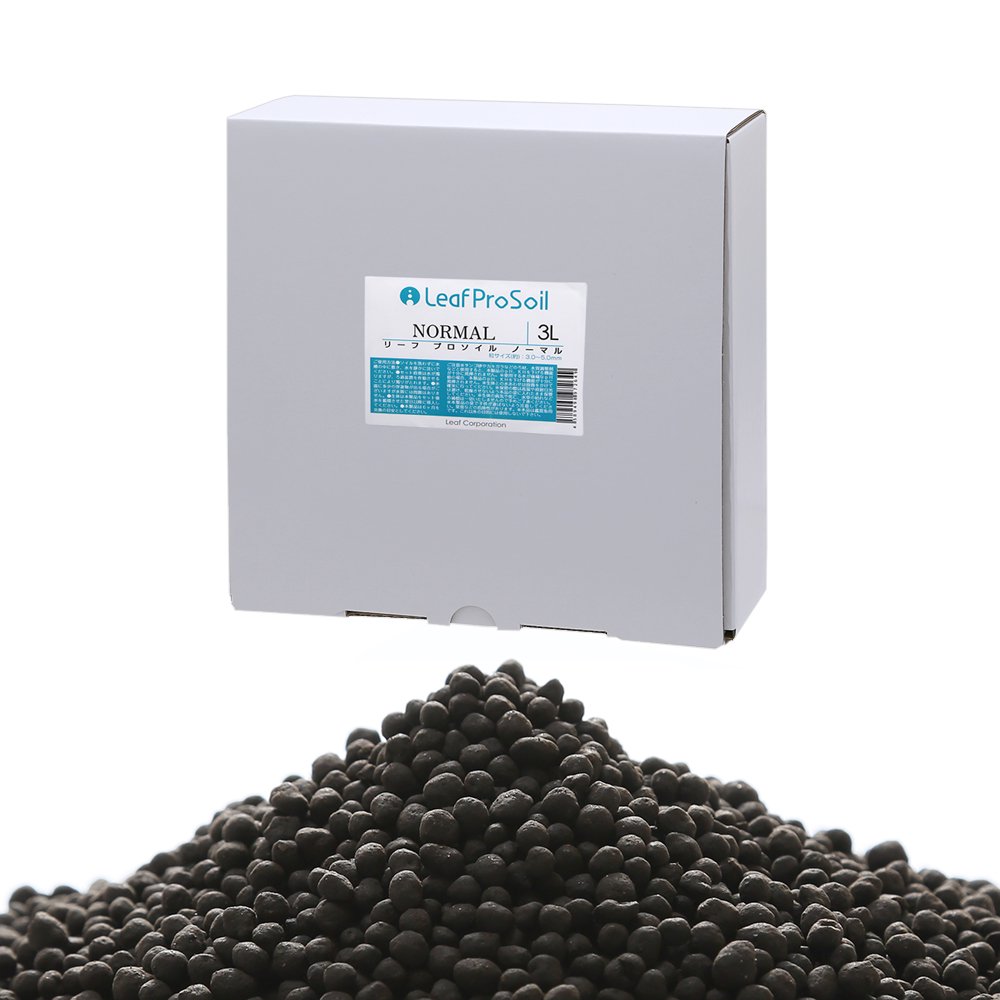

底床がろ材=高価なろ材を用意する必要がない

フィルターの上に底床を敷いて使用するので底床そのものがろ材になります。多孔質(凸凹が多い)の底床を使えば、バクテリアのすみかが増え、効率良くろ過が行えます。底砂をそのまま使用するので、高価なフィルター専用のろ材を用意する必要がない分、コストパフォーマンスに優れます。

底床がろ材=ろ過面積が広い=ろ過能力が高い

2つ目の理由に付随することですが、ろ過面積が広いということはろ過能力が高いということです。底面全体を物理ろ材かつ生物ろ材にしているところが最大のメリットですね。

具体例を挙げてみましょう

60cm水槽に4cmの底床を入れるとすると約6.8Lになり、その量がろ材として活用できます。

外部式フィルターの代表 エーハイム2213のろ材容積は約3L。

一般的な60cm水槽用の上部式フィルターのろ材容積は約3L弱。

こう考えると、底面式フィルターのろ材容量は一般的な外部式・上部式フィルターに比べ約2倍以上!

ただし、流量やろ材形状の観点からいうと、ろ過効率が最強とは言えません。

ビーシュリンプ飼育やブリーディングに使われるワケ

底面式フィルターはビーシュリンプの飼育・生体のブリーディングに最適といわれます。

そのワケを探っていきます。

省スペースかつ目立たない

底床の下にフィルターがあるので、目につきにくくスペースも取りません。

稚魚・稚エビの吸い込み事故のリスクが低い

水は、底床を通ってフィルター内に取り込まれます。そのため、稚魚や稚エビのように体の小さな生体が巻き込まれることが非常に少なく、安全と言えます。

水流が弱く体が小さい生体は過ごしやすい

エアーリフト式なら吐出管から排出される水流が弱く、生体の体力を消耗させません。エアレーションも同時にされるので、酸素供給もされて安心です。

オススメ製品&あると便利なもののご紹介

ニッソー バイオフィルターシリーズ

昔から販売されている定番シリーズです。安くて信頼感があることから人気を集めています。

GEX マルチベースフィルター シリーズ

こちらも定番製品です。バイオフィルターと比較して穴の大きさが大きく、通水性が向上しています。

底面式フィルターと一緒に購入しておきたいもの

エアレーションセット

どれを買ったらよいか分からないという方は、セットで買ってしまった方が良いでしょう。オススメした「水心」もセットに入っています。予備として各用品を個別で持っておいても損はありません。

プロホース

プロホースは、誰でも上手な水換えが出来るように工夫された観賞魚飼育専用の掃除用品です。グリップ部分のスターターを数回押すだけで簡単に排水がスタートし、水槽内のレイアウトを崩すことなく観賞魚や水草にもやさしい水換えを実現します。面倒な砂利洗いや水槽内のゴミ除去が水換えと同時にできるようになっており、水槽掃除の負担を大幅に軽減します。

長期間飼育をしていると、ろ材となる底床が目詰まりしてフィルターの機能を果たしません。底面フィルターの性能を引き出すためには定期的な底床の掃除が欠かせません。

底面式フィルター 応用術

半面使用

特にビーシュリンプ飼育やグッピーのブリードを行う方、金魚の屋外飼育をする方・問屋さんやショップのような大量にストックしつつ回転率高めの水槽にオススメの方法です。水槽内の半分だけにソイルを敷き、その下に底面式フィルターを入れて稼働させます。もう半分はベアタンク(ソイルなどを敷かない)状態に。底床掃除が楽になる他、ゴミ等が見えやすくなります。底床交換も量が減ることで時間を短縮できます。

フィルターとソイルの間にウールを入れ込む

ビーシュリンプのブリードや、コリドラスなどの細かい底床を好む生体向けの手段です。下から底面式フィルター、ウール、底床の順に重ね、底面式フィルターの目の中に底床が入り込んでしまうことを防ぎます。また、ウールではなく下の画像のような目の細かいネットを使用する場合もあります。

まとめ

今回の底面式フィルターの話はいかがでしたか?

低価格で高いろ過能力を持つこのフィルターを一度使ってみてはいかがでしょうか。

コメント