今回ご紹介するのは貝類でも二枚貝のマシジミです。淡水では巻貝が多い中、二枚貝でシジミといえば海水なんじゃ?と思う方もいますが、じつは淡水にもいます。

コケを除去する貝とは異なった力を持つ貝です。そんなマシジミの飼育方法や淡水での活躍を掘り下げていきます。

生物学データ

学名:Corbicula leana

| 分類 | シジミ科・シジミ属 |

| 体長 | 3~3.5cm |

| 食性 | ろ過摂食 |

| 分布 | 日本 |

日本原産の小型の二枚貝の一種。

殻は黄褐色、成長するにつれ黒味がかってくるのが特徴になります。

※生息場所により色味が異なり緑・黒と変化しているようです。

純淡水の河川の砂地に生息しています。ろ過摂食であることから水質浄化に効果があります。

日本のシジミ3種!!

全国の淡水に生息。

殻は小型三角形・殻頂がほぼ真ん中にあります。

成長すると雲状紋が現われる個体が多く見られます。

琵琶湖に生息する固有種。

幼貝時は黄褐色、成熟すると黒くなります。

殻の内側にカラーバリエーションがあり、7つの等級に分けられて出荷されていた記録があります。貝を開かず外見から判別できる漁師さんがいたようです。※赤が一番高価!

スーパーなどで食用として良く見られるシジミ。

汽水域・沿岸沿いに生息。

茶褐色で表面には光沢があり、放射彩がいる個体もいます。

殻頂部はマシジミより少し高く、日本全国に生息していますが、島根県の宍道湖産がおいしいとされ、有名です。

昔から食用として身近なシジミ類の3種ですが、環境変化やタイワンシジミなどの外来種の影響で数を減らす種もいます。

タイワンシジミはマシジミとよく酷似し、交雑もします。貝を開ければ判別可能ですが、貝を開けると死んでしまいます。※Charmエリア担当者でも開けない状態での確認は不可能です。

交雑すると生まれてくる稚貝は全てタイワンシジミとなります。

マシジミとタイワンシジミ比較

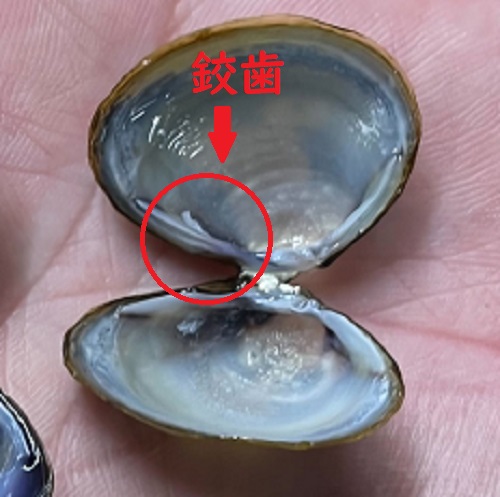

左の画像でもお分かりいただけるかと思いますが、マシジミとタイワンシジミでの区別は中の色で分かります。

①マシジミ

内側が白く外側へむかってグラデーションになっています。

②タイワンシジミ

内側全てが白く、鉸歯の部分が色がついています。

他の特徴として、殻の成長肋(輪肋)間の幅や側面からみた殻の色の濃淡の違いなどあります。

多くの個体を見てきましたが、個体差が大きいです。確実に見極めるには、死んでしまった個体の殻の内側で見分ける方法だと思います。

食べるならマシジミよりヤマトシジミ!

『シジミ』って単語を耳にすると日本人なら味噌汁かと思います。

シジミの味噌汁は疲労回復や風邪予防に効果的といわれます。

栄養素として、カルシウム、鉄、ナトリウム、カリウム、マグネシウム、亜鉛などミネラル分が多く含まれています。水に溶けやすいため味噌汁などの汁物に利用されることが多いようです。

スーパーでなどで食用として見かけるシジミは、「ヤマトシジミ」と呼ばれるもので『マシジミ』とは別種です。

ヤマトシジミも水質浄化作用がありますが、汽水域に生息しているため、水槽飼育では長期飼育は難しいです。

殻は30~ 35mm、表面は若い個体は茶褐色・成長につれて黒色へと変化していきます。 殻には光沢があり、他のシジミに比べて歪みやすいのと同心円状の凹凸が特徴です。

マシジミ飼育方法まとめ!

ろ過能力

水槽内の水が緑色になってグリーンウォーターになることがあります。

これは植物性プランクトンが大量発生したことによって起こるものです。

染まるだけでなく透明度もなくなります。そんなグリーンウォーターをろ過してくれるのがマシジミなのです。

※ろ過スピードが速いわけではないので、数十匹以上での導入をお考えください。

水質悪化させることも・・デメリット・・

水質浄化作用のあるシジミ類ですが、逆に死んでしまうと水質を大きく悪化させてしまいます。

死んでいる二枚貝は殻が開いた状態になります。大きな二枚貝はすぐに除去できますが、小型の二枚貝の場合、底砂に潜ってすぐに見つけ出すことができない、気づけないことがあります。

※他の生体に悪影響・白濁などが発生することがあります。

シジミのような二枚貝は長期飼育が難しい種です。死んでしまう原因は高水温・酸欠・エサ不足による餓死があります。特殊な環境下でない限り長期飼育は難しく、水質浄化で導入しても早期発見できなければ水質を悪化させてしまうので注意が必要になります。

飼育設備

・飼育容器はプラケースから水槽まで可能です。※生体の大きさは大きくても40mmほどです。

・フィルターは飼育容器のサイズに合うもの・容器によっては水換えのみで大丈夫です。

※マシジミ自体、きれいな水質を好みます。

ろ過能力がありますが、生体のみでの水質管理はできないので必ずフィルターは入れるようにしましょう。

※マシジミをそのまま導入した場合、底床に潜って行方不明・生死不明ということが起こり得ます。

画像のように、小さな容器・プラスチックケースなどに砂と生体を入れて水槽に入れると管理が楽になるのでオススメです。

※タナゴ用の二枚貝にもオススメな飼育方法です。

水質・水温

水温:15~25℃ 水質:中性~弱アルカリ性

※日本固有の在来種であるため低水温にも強いです。

グリーンウォーターやコケが生える程度の水を好む傾向があります。(汚い水はNG)

砂に潜るので底床を敷いてあげるもの良いですが、底床がなくても問題なく飼育可能です。

(※混泳の場合は底床推奨でなす。)

※ろ過摂食を利用してビオトープへの導入もおすすめですが、高温にご注意ください。

※潜りやすい様な細かい目のものをお選びください。

高水温と酸欠に弱いため、気温が上がって水温が高くなってきたら、エアレーションやファンなどで風を送って水温を上げないことが必要になります。

餌(給餌)方法

マシジミは水槽内の有機物をろ過摂食で体内に取り込みます。

グリーンウォーターやクロレラ、ミドリムシ、ゾウリムシ、PSB、スピルリナなどを飼育水に溶かし、水槽にまくようにあげる方法と、スポイトなどで直接吸水口に吹きかけるような方法があります。

※微生物が自然繁殖できる環境ならば頻繁にあげる必要がありません。

繁殖

マシジミは雌雄同体で卵胎生です。卵胎生については下記記事ごご覧ください。

※雌雄同体=♂の生殖器官と♀の生殖器官を1個体で持っています。簡単に言うと雌雄の判別する必要がなく、成熟した個体が2匹いて交配(受精)が行われると子を産むということです。

マシジミの水槽内の繁殖は、繁殖可能サイズまで育てることが非常に難しいといわれています。

※マシジミに似たタイワンシジミは水槽内繁殖が可能です。

混泳(水槽導入)の場合

ろ過摂食で水槽内ろ過のために導入することもあるでしょう。

他の生き物・水草などにイタズラするようなことはありませんが、大型の熱帯魚・貝を捕食対象とする生体との混泳を避ければ大丈夫です。

まとめ

今回はマシジミをご紹介しました。

正直に言えば、単独飼育で観賞用としての飼育は向いていなく、水質浄化を目的としての活用方法に向いているかと思います。

グリーンウォーターにお困りなら、彼らの力を借りてみると良いでしょう。

コメント