人気の古代魚ポリプテルスでもポピュラーな大型種、温厚な性格で混泳にも最適なエンドリケリーの飼育や繁殖についてご紹介します。

生物学データ

学名:Polypterus endlicheri endlicheri

| 分類 | ポリプテルス目・ポリプテルス科・ポリプテルス属 |

| 最大体長 | 70cm |

| 食性 | 肉食性 |

| 分布 | ギニア・ナイジェリア・ニジェール・ガーナ |

エンドリケリーはポリプテルスの中でも下顎が突出するタイプの大型種です。頭部から背中にかけ盛り上がる体型をしており、「Polypterus(ポリプテルス)」は多くのひれという意味から、背びれが多くあります。

原始魚類に多くみられる「ガノイン鱗」や、2つの浮袋・エラ呼吸・空気呼吸と多くの特徴を持ちます。

デボン紀に出現した魚といわれ、現在でも進化途中の姿をとどめています。恐竜のような見た目が人気の一つといえます。

また、多様な色や模様のバリエーション、希少性の高い「ショートボディ」「デビルケリー」「ロングフィン」など変異個体もいて、コレクション性も高くブリードが盛んに行われています。

下顎タイプのポリプテルスたち

エンドリケリーと同じ下顎が突出する他の大型のポリプテルスをご紹介します。

ポリプテルス・ビキール・ビキール

学名:Polypterus bichir bichir

ポリプテルスでもっとも大きくなる種です。背中のヒレ(小離鰭)の本数も14~18枚とポリプテルスの中では一番多くあります。※個体差はあるようです。

当時はワイルドの流通のみでしたが、2010年初期からブリードの個体の流通も多くなっています。

ポリプテルス・ビキール・ラプラディ

学名:Polypterus bichir lapradei

ビキール・ビキールの亜種。ラプラディは背中のヒレ(小離鰭)が13~16枚とビキールより少ないです。

野生下では稀に、エンドリケリーと交雑した「ラプエン」と呼ばれる個体も見られます。

ラプラディ自体もバリエーションが豊富な個体ですが、交雑する個体群がいることもあって模様での種類の判別は曖昧になっています。

ブリード個体では、頭部から尾ひれに向かって入るライン、体の半部からの模様の違いにより、他種との見分けが容易です。

ポリプテルス・コンギクス

学名:Polypterus congicus“Gisela bichir”

「ビチャー」という別名を持ち、エンドリケリーの亜種といわれていましたが、遺伝子や骨格に差があり独立種とされています。

等間隔に入るバンドが特徴的で、若魚時代には背部に数本のラインが入ります。コンギクスもまた、バンドや顔付きが個体で差があることからコレクション性が高い種です。

豊富なバリエーション

ポリプテルス・エンドリケリーは色のバリエーション・柄やスタイルのバリエーショも豊富な種です。

色のバリエーション

茶褐色に黒いバンド模様が流通の多いエンドリケリーのカラーです。

産地により灰色や黒っぽい個体も見られます。

カラーの中でもプラチナカラーのような変異色の個体は珍しく高額がついています。

ウロコの一枚一枚に光沢感があり、とても美しいカラーです。

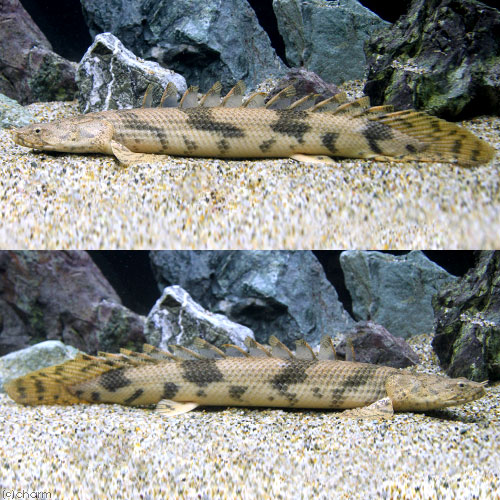

バンド(柄)

エンドリケリーは体に入るバンド模様も特徴的で多様なバリエーションがあります。

不規則な模様タイプ・スポットタイプ・帯状タイプ・パターンレスなど多くのパターンがあります。

バンド柄の表現は個体によって異なり、同じ表現はいません。お気に入りの1匹を選ぶことができます。

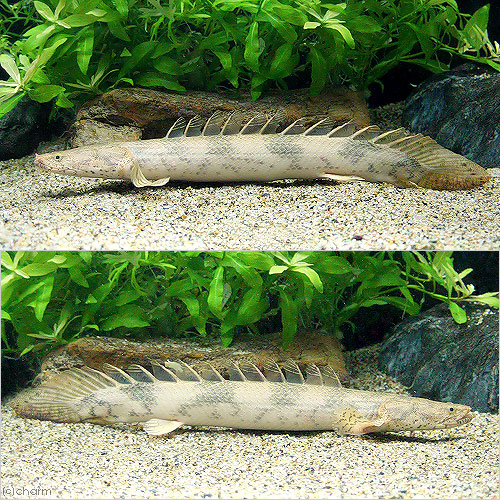

スタイルバリエーション

ショートボディ

ボディの長さが極端に短くなる個体です。丸みのあるフォムルがかわいらしく人気があります。完全にボディが短くなるタイプや、写真右のように不完全なセミショートといったタイプもいます。

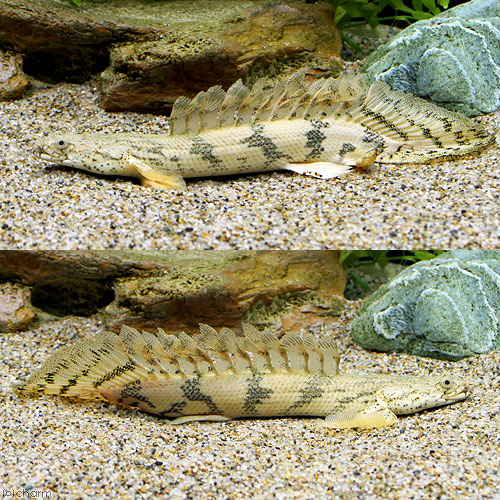

ロングフィン

名前の通り、長いヒレが特徴的なタイプになります。背ビレの長さが従来の個体に比べて倍近くあります。

背びれをきれいに伸ばすのはなかなか難しく、混泳させると成長過程で背びれが曲がったりすることが多くあります。きれいに伸びたロングフィンを目指すなら単独での飼育がおすすめです。

デビル(目がない)

両目がない珍しい個体です。ケガなどでなくなったわけではなく、成長の段階で目が生成されておらず、顔の表面はくぼみがなく滑らかになっています。

このように、カラーバリエーション・パターンバリエーション・スタイルバリエーションと豊富なバリエーションを持っています。

なお、スタイルバリエーションで紹介した「ショートボディ」「ロングフィン」「デビルケリー」は希少性が高く、流通も少ないです。

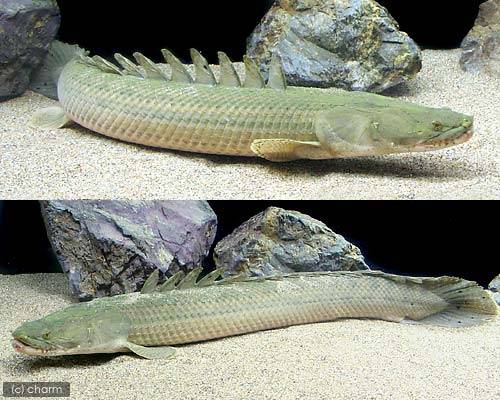

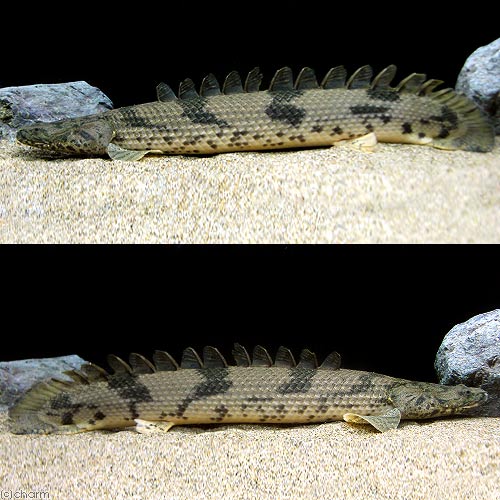

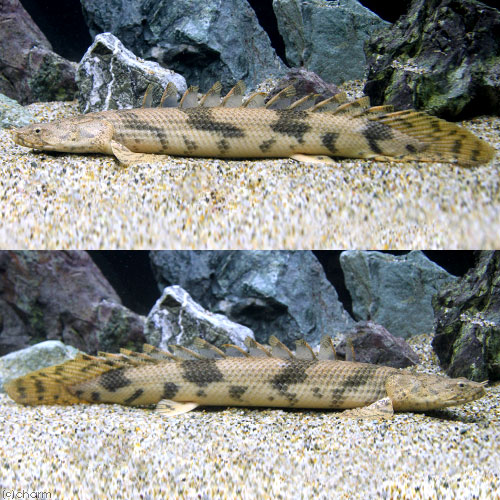

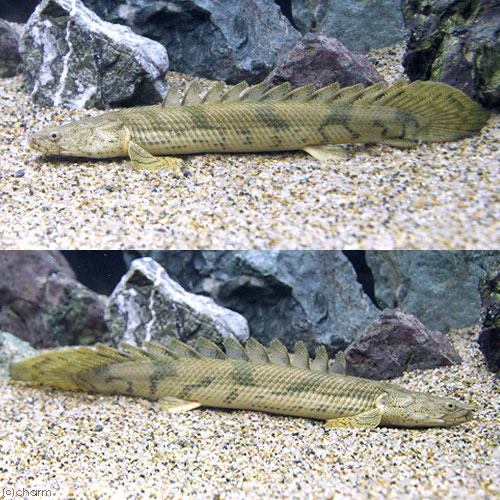

ブリードとワイルド比較

ポリプテルス・エンドリケリーは、ブリード個体(以下CB)・ワイルド個体(以下WC)の両方が流通しています。ワイルド個体とブリード個体の違いを比較してみましょう。

顔

CB個体は、WC個体に比べて顔に丸みがあり、エラから鼻先まで短くなっています。

一方、WC個体は細身でCB個体に比べて顔が長く、精悍な顔つきから人気が高いです。

色味とスタイル

色味や柄は写真からだとCB個体の方がきれいに見えますが、WC個体もストレスのない環境で飼育することで色も柄も良くなります。飼い込むほどに良くなるのはWC個体と思われます。

スタイルに関しては、個体差もあるかもしれませんが、CB個体の方が丸みがあります。WC個体は鼻先から尾のちょうど真ん中部分が太くなる、メリハリのあるスタイルになります。

横並びで観察してみると、違いがわかりやすくなります。好みの個体選びの参考にしてみてください。

ポリプテルスの病気

ポリプテルス・エンドリケリーは水質悪化に強く、自己治癒力も高い種です。

マクロギロダクティルス・ポリプティ

ワイルドのポリプテルスについている寄生虫です。生死に関わることはありません。

個体が嫌がり、暴れる際に怪我をします。

※輸入されるワイルド個体には必ずと言っていいほど付着しています。

治療:リフィッシュなどの駆虫剤での薬浴

※魚病薬の多くは古代魚への使用は推奨されていません。使用する場合は規定量の1/3程度で使用します。なお、使用は自己責任でお願いします。

細菌感染症

エロモナス病・カラムナリス病などの細菌による病気です。

「ひれが溶ける」「皮膚のただれ」「内出血」などがあてはまります。

治療方法:グリーンFゴールドでの薬浴

※魚病薬の多くは古代魚への使用は推奨されていません。使用する場合は規定量の1/3程度で使用します。なお、使用は自己責任でお願いします。

粘膜の分泌・目の白濁(濁り)

ストレスが原因でなる病気で、体の粘膜が増えてデロデロッとした状態になります。

ワイルド個体によく見られます。

水質悪化や、目にキズを負うなどによって起こることもあります。

治療方法:水換え

※2~3日おきに1/4~1/5ほど水換えを行う。

食べるエサの量が多いため、フンの量も多くなります。水質を悪化させやすいので、こまめな水換えが必要です。

※病気の予防としても水質の管理が大事です。フィルターを選ぶ際も、ろ過力の高いもの、飼育水槽よりワンランク上のフィルターを選ぶようにしてください。

下記の記事では治療方法などについてご紹介しています。

飼育方法・設備

大きく成長させるためには!

・水槽の大きさ(奥行)が大切。

・エサはドジョウなどの(栄養価が高い)ものをあげる。

・代謝を上げる、エアレーション、水換えの頻度を多めに!(週2回、1/3L)水温を高くする。

水槽

ポリプテルス・エンドリケリーは、成魚になると最大で70cm、平均40cmほどにまで成長することから、120cm以上の水槽がおすすめです。

幼魚などからの飼育なら60cm水槽でも問題はありません。成長とともに飼育水槽を拡張してください。

フィルター

エサを多く食べ、フンの量も多く水を汚します。

ろ過能力の高い、外部フィルターや上部フィルターなどがおすすめです。底面フィルターと併用して使用することでろ過性能を上げることもできます。

複数匹飼育する場合は、強力なろ過能力のあるオーバーフロー水槽がおすすめです。

水質悪化には強い種ですが、拒食や病気予防のためにも強力なフィルターを用意してあげましょう。

底床

ポリプテルスは敷く底砂により体色に変化が見られます。飼育環境や個体の発色を見て選らんでください。

体色とバンドのメリハリが良い。一番使われている。

体色があがりにくい場合、以下の4つも考えてみてください。

1:ストレスを感じにくい環境作りも必要です。水槽を3面バックスクリーンで隠してあげます。

2:発色の悪い個体もいます。ストレスを感じやすい個体は体色が揚がらないこともあります。

3:照明は白より暖色系の色のほうが体色が揚がります。

4:水質は弱酸性!アルカリ性に傾いた水質の場合、体色が揚がりません。

※白い砂などを敷いた場合は光の照り返しにより、退色します。底床を使用しないベアタンク飼育でも問題ありません。管理・掃除がしやすくなります。

エサ

人工飼料や冷凍のエサの場合、1日2回数分で食べきる量をあげます。

※捕食が下手なので生き餌などの食べ残しは必ず取り除きましょう。

人工飼料

人工飼料も餌付きます。大型の肉食魚の栄養バランスを考えたフードが多くあります。

粒状のエサで食べやすくなっています。

活エサ(生きているエサ)

肉食魚用のエサとして「金魚」「メダカ」「ドジョウ」が販売されています。

活エサを与えるなら、栄養価の高いドジョウがおすすめです。

※幼個体であればメダカ位のサイズでないと食べれません。

生エサ

アジ・ワカサギ・牛ハツなど食べます。

内臓や脂肪部位は取り除いてあげるようにしましょう。

牛ハツは脂肪分が少なく安いこともあり、金魚などの活エサの代わりに与えることが多いようです。

餌を食べないときは水質の悪化や、餌と認識していないことが考えられます。餌を変えるときは以前あげていたエサと併用してあげるようにしましょう。水質の悪化は水換えを行います。

混泳

ポリプテルス・エンドリケリーは温厚な性格で、大型魚の中では多くの中~大型の魚種との混泳が可能な珍しい種です。

上層や中層を泳ぐ魚との相性は良く、特に上層を泳ぐ魚は相性バツグンです。同種同士の混泳も可能なので、多様なバンド柄の混泳も楽しめます。

※注意点:肉食魚同士の混泳は口に入るサイズであれば、共食いします。

混泳させる場合同サイズで混泳させましょう。

肉食性のため、小型の魚やシュリンプなどとの混泳はできません。コリドラスやプレコなどは喉にひっかかる可能性があるので、特に混泳をおすすめできません。

繁殖方法

野生下のポリプテルスは、乾季から雨期にかけて繁殖時期を迎えます。産卵は数か月かかり3~4日の間隔で繰り返し行われます。水槽内で自然の環境を再現することにより繁殖しやすくなります。

親個体の体調や太りすぎには注意が必要です。

乾季:水位が下がり、水温が上がる 雨期:水位が上がり水温が下がる

繁殖行動:オスがメスを追うようになり、尻ビレでメスの尻ビレに刺激を与えます。その際、オスがメスのヒレをかんで繁殖を促すこともあります。

雌雄判別

尾ヒレの下についた小さなビレの形状でオスメスの判別が可能です。

オスの尻ビレの形状は肉厚で丸い扇型、メスは細長い形状になります。

※幼個体では判別はできません。

繁殖方法

・大型魚を繁殖させる場合、十分なスペースの水槽(120cm以上)が必要です。稚魚の数も多いので繁殖させる場合には、しっかりした設備が必要です。

・大型魚は性成熟に時間がかかります。オスメスともにしっかり飼い込まれた健康な個体を選ぶ必要があります。

1.繁殖するための設備を調える。

(120cm以上の水槽を推奨)

2.産卵床となる水草などの準備。

※ウィローモスなど

3.成熟したオスメスの準備。

※CB個体ならオスは2~3年、メスは3~4年で性成熟します。オスは30~40cm、メスは35~45cmほどの体長になれば繁殖可能です。

WC個体は入荷時点で何歳かわかりません。WC個体はCB個体に比べ成熟が遅いため、しっかりと飼い込んで繁殖させましょう。

繁殖に適した水温は28℃前後となります。

オスとメスがそろっていても、個体の相性によっては上手くペアにならないことがあります。オス1:メス2といった匹数の割合で飼育すれば成功率も上がります。

稚魚育成方法

産卵後3~7日程度でふ化をします。ふ化直後は餌を食べないので与えないようにしましょう。

ふ化が終わり1~2日後に、餌を与えはじめます。ワムシやブラインシュリンプなどを1日4~5回程度にわけて少量ずつ与えるようにしましょう。

その後は稚魚の成長に合わせ、アカムシやメダカ、沈下性人工飼料などに切り替えていきます。

急激な水質悪化に稚魚は弱いので、水換えは2日に1回、飼育水槽の1/3換えます。

※肉食性が高いため共食いをしてしまいます。生存率を上げる方法として、飼育水槽の分割、流木や水草など隠れ家を作ってあげましょう。

まとめ

豊富なバリエーションを持ち、コレクション性が高い種です。

環境適応能力が高く、病気にかかりにくい点からビギナーの方も安心して飼育できます。

太古から変わらぬ姿、シンプルにかっこいい古代魚ポリプテルス・エンドリケリー飼育に挑戦してみてはいかがでしょうか。

コメント