コリドラスの魅力

コリドラスの世界へようこそ。

コリドラスは、チリを除く南米大陸に広く生息する小型ナマズの仲間です。

いわゆる「ソコモノ」と呼ばれる底層魚の代表格で、底砂に落ちているエサを掘り当てて食べる習性がよく知られています。

そんな“水槽のお掃除屋さん”としても有用な彼らは、単体でも十分に主役を張れる魅力を秘めたグループです。

ころころとした体形に、どこかコミカルな動き、そしてつぶらな瞳に惹かれてやみません。

しかも、それだけではありません。コリドラス最大の魅力は何といっても「圧倒的すぎる多様性」でしょう。

2022年時点で少なくとも200種以上(不明種込み)が知られており、毎年のように続々と新種が発見されています。どの種類にも個性的な魅力があり、そのバリエーションはとどまるところを知りません。

水質には比較的寛容で、簡単に飼育できる種類が多いのもうれしいポイントです。

基本的に温和で混泳もしやすく、ほとんどの種が5cm前後とあまり大きくならないこともあり、さまざまな種類をコレクションする楽しみもあります。

はじめての飼育する熱帯魚にもうってつけである一方、1匹数千円、数万円も超える種類も珍しくありません。

高価な種類はマニア垂涎の代物です。

しかも、基本的な飼育方法はどの種類もほとんど変わりません。

このため、「コリドラス」というジャンルの中でステップアップしやすいのも魅力の一つといえるでしょう。

それもあってなのか、初心者からハイレベルなマニアにまで、幅広い層にコリドラスは愛されています。

お掃除屋さんで終わらない、終わらせない。

熱帯魚界屈指の圧倒的な種数と奥深さを誇るコリドラスの世界へ。

貴方を誘いましょう。

main contents

コリドラスとは

| 分類 | ナマズ目カリクティス科コリドラス亜科 |

| 体長 | 2~10cm程度 ※大半の種は5cm前後。 |

| 食性 | 雑食 |

| 主な原産地 | 南米 |

コリドラスは南米大陸に幅広く生息するナマズに近縁の熱帯魚です。

自然環境では底砂が細かく、水が新鮮で酸素の多い環境を特に好みます。

なお、水槽内では特に意識せずとも必要最低限の要件は満たされていることがほとんどです。

野生下では複数匹で群れていることが多く、同一河川内で複数の種が分布することも珍しくありません。模様が似通った別種が同一河川内に生息することもあり、これはどちらかがもう片方の種類に擬態した結果とも考えられています。

群れる性質から、水槽内では複数匹飼育したほうが落ち着きます。

必ずしも同種である必要はなく、体格が同程度のコリドラスであれば比較的どんな種類とでも群れを作るようです。

ケンカすることは滅多になく、協調性があるのもコリドラスの魅力です。

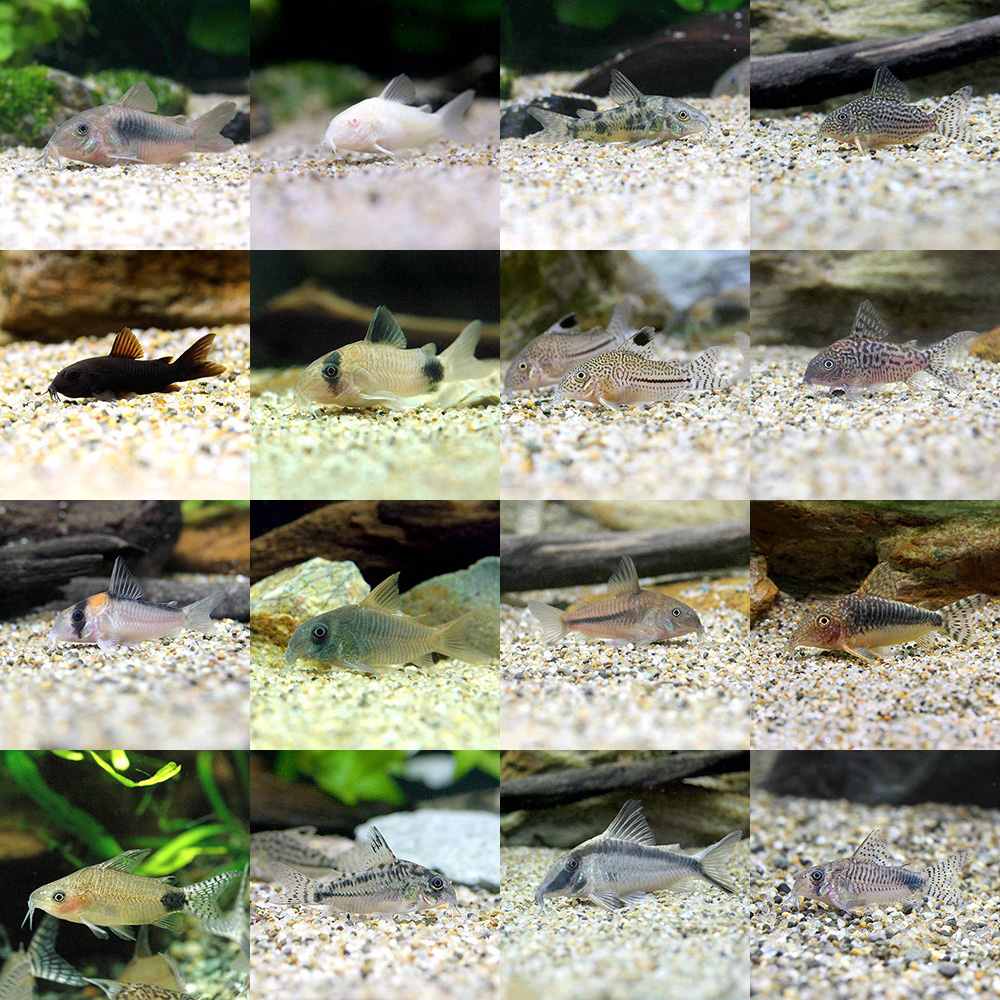

主なコリドラス

コリドラスの種数は極めて多いため、全種類紹介したいもののキリがありません・・・。

ここでは、比較的安定した入荷が見られる人気種をピックアップしてご紹介します。

コリドラス・アエネウス

学名:Corydoras aeneus

南米に広く生息するコリドラスです。

古くから通常個体は赤コリドラス、アルビノ個体は白コリドラスとして親しまれてきました。東南アジアからのブリード個体がコンスタントに輸入されています。

飼育が容易で入手しやすく、初心者向けコリドラスの代表種です。

入荷するのは大半がブリード個体ですが、ワイルド個体の入荷も時折見られます。

ワイルド個体では産地ごとに微妙な色形が異なるといわれており、マニアックなファンの需要もあります。

コリドラス・パレアタス

学名:Corydoras paleatus

ブラジル、パラナ川原産のコリドラスです。

青コリドラスの愛称で古くから親しまれる、緑灰色のまだら模様が特徴的な種です。オスの背ビレは長く伸びることがあります。

飼育は容易で入手しやすく、アエネウスと共に赤・青・白の3色セットは古くから知られる馴染み深い組み合わせです。

理想を言えばやや低水温を好み、22~25℃の範囲が望ましいです。

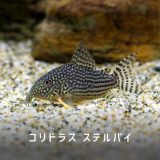

コリドラス・ステルバイ

学名:Corydoras sterbai

ブラジル、グァポレ川原産のコリドラスです。

茶褐色の地色に繊細な白スポットが美しく、さらに鮮やかなにオレンジ色の胸ビレの対比が目を引きます。

採集個体、ブリード個体共に多く流通し、丈夫で飼育しやすく存在感のある人気種です。

コリドラス・パンダ

学名:Corydoras panda

ペルー原産のコリドラスです。

その名の通り、パンダのようなカラーリングが愛らしい印象から人気の種です。

人気種ながら導入時などは非常にデリケートな一面を見せます。水合わせは慎重に行ったほうが良いでしょう。

一度水槽の水に慣れてしまえば、大変丈夫なコリドラスです。

コリドラス・トリリネアータス

学名:Corydoras trilineatus

コロンビア、ブラジル、ペルー原産のコリドラスです。

古くからコリドラス・ジュリーとあまり区別されずに扱われ、現在でもトリリネジュリーとして親しまれています。

本物のジュリーの入荷はやや珍しく、ホームセンターなどでジュリーとして販売されているコリドラスは、ほとんどの場合が本種です。

背ビレには黒斑を持ち、体や額に不規則な網目状の模様が見られます。模様や体高にバリエーションが多い点も楽しみの一つです。

コリドラス・パンク

学名:Corydoras leucomelas

ペルー、パカヤ川原産のコリドラスです。古くから親しまれている種であり、コリドラス・レウコメラスという名でも知られます。

目と背に黒いバンド、頭部に薄いオレンジ、全身に細かい黒のスポット という体色はさまざまなコリドラスで見られますが、本種はその代表といえるでしょう。比較的長寿であることも知られています。

コリドラス・コンコロール

学名:Corydoras concolor

ベネズエラ、パルグアザ川原産のコリドラスです。

黒と赤の独特のグラデーションが美しく、仕上がってくると頭部側は暗緑褐色、尾ビレと背ビレ側はオレンジに染まります。

飼育は容易な上、安定した環境で長期間飼育するほど、色彩がより深みを帯びてきます。

じっくりと飼い込むほど、本来の美しさを堪能できます。

コリドラス・アークアタス

学名:Corydoras arcuatus

ペルー、エクアドル原産のコリドラスです。

アーチ状の模様を持ち、古くから知られるコリドラスの代表的な種です。コロンビアなどでも分布が確認され、生息地が分散的で産地によって体色や体型に差異が見られます。流通量の多いポピュラー種でありながら繁殖例が少ないことでも知られています。

コリドラス・メタエ

学名:Corydoras metae

コロンビア、メタ川原産のコリドラスです。

古くから知られるポピュラーな種で、やや寸胴な体型と茶色の体色がかわいらしい種です。アークアタスのアーチ状のバンドをより外側にカーブさせたようなバンドが入り、目・背ビレ・尻ビレにかけて黒いバンドが入ります。

飼育は導入時の水質の変化に弱い面がありますが、一度落ち着けば丈夫な種です。

コリドラス・メリニ

学名:Corydoras melini

コロンビア、メタ川原産のコリドラスです。

茶褐色のボディに、斜めに入るブラックバンドが美しく人気の種です。メタエとよく似たカラーリングをしていますが、メタエは後半部のラインが背に沿うのに対し、メリニでは脂ビレ付近にはバンドが掛からず地の茶褐色が見えます。

ポピュラー種の中では飼育は若干難しい部類に入り、水質の変化にデリケートで弱酸性の水を好みます。

コリドラス・ソダリス

学名:Corydoras sodalis

ペルー ヤバリ川原産のコリドラスです。

体にはネットワーク模様と呼ばれる網目状模様が入る美しい種です。レティキュラータスによく似ていますが、背ビレにはレティキュラータスのような黒斑が入りません。

模様には個体差が大きく、ジャンクション上にラインがあるタイプと無いタイプが知られます。飼育は容易ですが若干臆病な性格なので、複数匹導入すると良いでしょう。

コリドラス・レティキュラータス

学名:Corydoras reticulatus

ブラジル、ペルー原産のコリドラスです。

ソダリス同様、ネットワーク模様と呼ばれる網目状模様が体と尾ビレに入ります。背ビレに大きな黒斑が入る点で、ソダリスと区別できます。脂ビレにも黒いラインが入ります。

ソダリスと並びネットワーク系コリドラスの代表種ですが、よく見るとソダリスとの相違点は多くあります。

コリドラス・ベネズエラオレンジ

学名:Corydoras venezuelanus

緑とオレンジのコントラストが美しいコリドラスです。

以前はアエネウス似の不明種という扱いでしたが、現在では独立種として落ち着きました。東南アジアでのブリード個体が多く流通しており、入手性は良いです。

状態良く飼育するとオレンジ色が鮮やかに映える美種です。

コリドラス・ベネズエラブラック

学名:Corydoras schultzei var.

1990年代にドイツで作出された全身が真っ黒になるコリドラスで、その特異な風貌から人気の種です。

かつてはコリドラス・ベネズエラオレンジの突然変異個体ともいわれておりましたが、実際は一切無関係でした。

本品種の正体はシュルツィの改良品種というのが最も有力です。

ややスレンダーな体形で、目まで真っ黒な姿は水槽内でもよく目立ち、とても愛嬌たっぷりです。

痩せやすいので、給餌を多めに心がけると良いでしょう。

関連:コリドラス・イルミネータス Corydoras schultzei?

コリドラス・イルミネータスは背中に入る蛍光色のラインが特徴的なコリドラスです。

「イルミネータス」は流通名となり、ベネズエラブラックと同種のshultzeiとする説もあります。

同種なのか、近い関係にある別種なのか、詳細についてははっきりしていません。

背中に入る色にいくつかのタイプがおり、グリーン、ゴールド、レッドなどのバリエーションが知られています。

コリドラス・シュワルツイ

学名:Corydoras schwartzi

ブラジル、プルス川原産のコリドラスです。

整った体の斑紋が美しく、胸ビレ、背ビレの白さが映えます。

体高もやや高くなることから、端整な印象を持ちます。

胸ビレの毒がコリドラスの中ではやや強いといわれているため、素手で触るのは避けましょう。

本種の名前は、ブラジルの熱帯魚輸出業者のウィリー・シュワルツィ氏にちなんでいます。

シュルツィとは名前が似ていますが、全く無関係です。

コリドラス・アドルフォイ

学名:Corydoras adolfoi

ブラジル、ネグロ川上流原産のコリドラスです。

明るい薄だいだい色の体色に目と背に黒のバンドがはっきりと入り、背ビレ手前の鮮やかなオレンジのスポットが最大の特徴です。

飼育自体は容易ですが、pH6.0前後のやや酸性に傾いた水質で体調や発色が良くなります。

ポピュラー種の中では高価な部類に入ります。本種の良さが分かるなら、立派なマニアの第一歩といえるでしょう。

コリドラス・ゴッセイ

学名:Corydoras gossei

ブラジル、マモレ川原産のコリドラスです。

輸入当初は非常に高価な種でしたが、今では落ち着きました。

独特の色彩からコリドラスの中ではステルバイ、アドルフォイに次ぐ人気のある種です。胸ビレ、背ビレの棘条は美しい黄色に染まり、頭部から背部に見られる濃紺の体色、尾ビレに入る縞模様が特徴的です。複数のコリドラスの特徴を良いところどりしたような美種です。

ヒレから出る毒が強いことでも知られます。刺されると特に痛いため、素手で触らないようにしましょう。

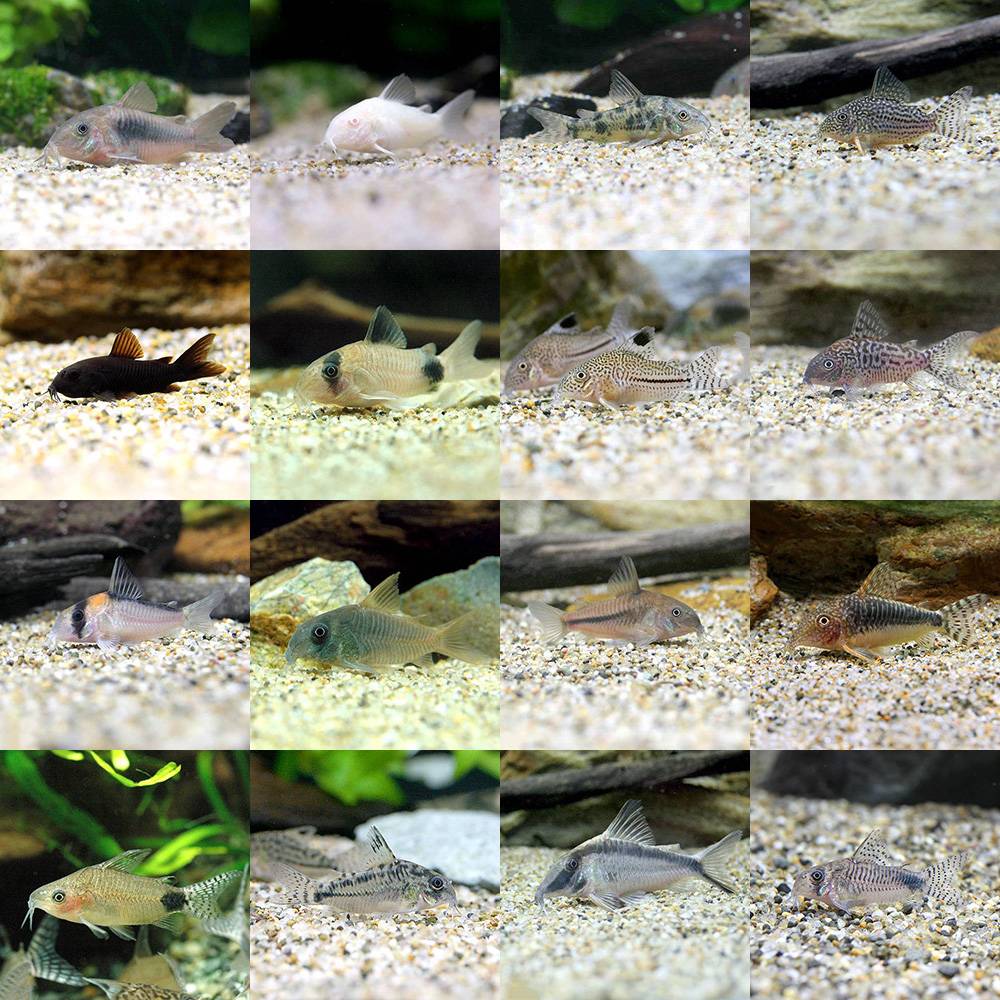

さまざまな珍しいコリドラス

ここまで紹介したコリドラスは、比較的多くの入荷が見られるほんの一部の種にすぎません。

コリドラスにはもっともっと多様な種類が数えきれないほど存在します。

入荷は多いのに知名度が低いもの、あるいは年に数えるほどしか入荷しないもの、数年に1回レベルのもの、もしかすると1回きりのもの・・・

本当にさまざまな種類がいます。

まだ名前が付いていない種類も数多く、いくら集めても集めきれません。

ぜひ、お気に入りの1匹を、見つけてみてくださいね。

▼チャームに今まで入荷したコリドラス全種一覧

コリドラス個別解説

主要なコリドラスを個別に詳しく解説した記事集です。

ポピュラー種がメインですが、中には珍しいコリドラスの解説も。

このコリドラスのことがもっと知りたい!

と感じた時、きっと役に立つ情報が載っています。

解説しているコリドラスと色や柄が似た種についても、一覧と見分け方を合わせて紹介しています。

充実したコリドラスライフにお役立てください。

コリドラスのカテゴリー

コリドラスと一口にいっても約200種以上がいるため、これを一括りにするのは実際のところさすがに無理があります。

コリドラスはざっくりと大別すると、「ショートノーズ」「セミロングノーズ」「ロングノーズ」「ラウンドノーズ」「ミニコリ系」「エレガンス系」の6グループに分けることができます。

各コリドラスの詳しい性質については、下記の記事をご確認ください。

ショートノーズ

人気があって入荷も多いポピュラーなコリドラスは大半が「ショートノーズ」に該当します。

入荷は多めで、入手しやすいグループです。

セミロングノーズ

ショートノーズより吻が長く、ロングノーズより吻が短い、名前の通りの中間的なグループです。

体高が出るものが多く、ショートノーズより一回り大柄に見える傾向があります。

入荷もまずまず多く、比較的入手しやすいグループです。

ロングノーズ

最も吻が長いグループです。比較的大型になるものが多く、かわいらしいイメージが強いコリドラスの中では迫力のある部類に入ります。

ロングノーズ系のコリドラスは低水温で溶存酸素の多い環境を好み、飼育難易度はやや上がります。

入荷はやや不安定なグループです。

ラウンドノーズ

吻が短く丸みを帯びた体形のグループです。

比較的小型種が多く、ころころとした愛らしさのあるコリドラスです。

性格がやや臆病で、導入初期だけ気難しい傾向があります。環境に慣れてしまえば丈夫です。

入荷はやや不安定なグループです。

ミニコリ系

テトラやラスボラなどのように、中層域を群れで遊泳するタイプのグループです。

このグループは大変小さく、成長しても3cm程度にしかなりません。

コリドラスの中では、水草レイアウト水槽との相性に優れます。

比較的入荷は安定しており、入手しやすいグループです。

エレガンスタイプ

体高が低く、目がやや下寄りに付くコリドラスです。

遊泳性が高く、水槽内を泳ぎ回る種が多いのが特徴です。

基本的な性質はショートノーズに準じ、飼育しやすいグループです。

入荷はやや不安定なグループです。

コリドラス飼育の基本

水槽の選択

コリドラスの飼育において、基本的に水槽サイズは問いません。

ポピュラーなショートノーズの種を1匹飼うだけであれば、30cm未満の水槽でも十分飼育は可能です。

しかし、コリドラスはそのあまりに多すぎるバリエーションから、ついついコレクションしたくなってしまうもの。できれば、60cm以上の水槽で始めるのが良いでしょう。

フィルター、照明が付いたセットなら、より安心して始めることができますね。

フィルターの選択

コリドラスは、ロングノーズ系を除けばそこまで水質に敏感ではない種がほとんどです。

外掛け式、上部式、外部式なら、どれを選んでも問題ないでしょう。

ちなみに水槽サイズが30cm以下は外掛け式、45cm以上は上部式か外部式がおすすめ。

ロングノーズ系に関しては、60cm以上で外部式フィルターの利用をおすすめします。

▼フィルターについて こちらも参考

水質について

コリドラスは基本的に、水質はさほど気にしなくとも問題はありません。

どちらかといえば弱酸性を好みますが、適応力が高いので多少弱アルカリ性に傾いても平気です。

pH6.0~8.0の範囲であれば、問題なく飼育できることが多いでしょう。

従って、フィルターに初期付属のろ材をそのまま利用すればOKであることがほとんどです。

アドルフォイなどの「ネグロ川に分布する種」や「茶色系」といわれるコリドラスは、「導入初期に弱い」といわれがちです。

というのも、本来は弱酸性のこなれた水質を好むためです。

▼水質について こちらも参考

底床の選択

できるだけ目が細かく、粒が角張っておらず、重さのある砂が有効です。

すべての条件を満たす砂として、「田砂」が有名です。

“ほどよく細かく、粒の角が丸い”砂であれば、ほとんどすべての砂がコリドラスには適します。

底砂の色と体色

コリドラスの体色と底砂の色は実は密接に関係しています。

砂の色が濃ければ濃いほどコリドラスの発色は濃くなり、引き締まった発色が見られます。

本来の発色を引き出すには、基本的には色が濃い底砂の採用がおすすめです。

色が明るい砂を使うと、色味が白っぽくなります。

種類によっては色が抜けると、元に戻るまでに時間がかかる場合があります。

一方で、アドルフォイやロレトエンシスなどの白さに魅力がある種類や、アルビノ系の各品種に関しては、明るい色の底砂を採用すると白さがよく映えるでしょう。

アドルフォイは意識すべき点が多いのも、

コリドラスマニアの登竜門といえます。

地色が白なので、底砂は明るいほうが

本来の体色が引き立ちます。

アルビノ系品種は底砂の色が明るいほうが

白さが引き立ちます。

砂利での飼育はダメ?

不可能ではありません。

同居魚との相性の関係などで、大磯砂など目の細かい砂以外の底床を採用したい場合もあるでしょう。

あまりに粒が大きいとコリドラスの口ヒゲが傷つきやすく、また水質がアルカリ性に傾き過ぎると口ヒゲが溶けてしまうことがあるといわれます。

できれば、コリドラスが最も好む粒の細かい砂を用いるのが最善です。

コリドラス以外に主役にしたい魚がいて、そちらの好む環境に合わせたい場合には一考の余地があるかもしれません。

▼底床について こちらも参考

コリドラスのNGアイテム

コリドラスを主役とする水槽では相性が悪く、おすすめできないアイテムは次の通りです。

水草とコリドラスは相性が悪い?

コリドラスは底床を掘る性質上、水草との相性はあまり良くないといわれています。

例えば、ロタラなどの有茎草を底床に植えた直後にコリドラスを入れた場合、たちまち引っこ抜かれてしまうでしょう。

この点では確かに相性は良くありませんね。

でも、十分に根を張った水草まで掘り起こしてしまうようなことは、まずしません。

有茎草を植えて十分に時間を経過させ、根張りさせた状態でコリドラスを導入すれば、このような問題は起きにくいでしょう。

もし、根が張るまで待てない!ということであれば、水草用のおもりを使用するのが有効です。

アヌビアスやミクロソリウムといった、石や流木に活着させるタイプの水草とは大変相性が良いです。

▼水草との相性について こちらも参考

餌

コリドラスは水槽のお掃除屋さんとしても有名なほど、他の魚の残飯をよく食べます。

しかし残飯掃除役に限定してしまうと、それでは餌が足りずにやせ細ってしまいます。

そのままでは、いずれ餓死してしまうでしょう。

コリドラスは意外にも大食漢です。

このため、コリドラスにも専用にきちんと給餌してあげる必要があります。

コリドラスには専用のタブレット(通称:コリタブ)があります。

基本的にはこれらを与えてください。

▼餌について 詳しくはこちらも参考

混泳

コリドラスが口に入らないサイズの魚であれば、ほとんどの種類と混泳可能です。

サイズが同程度で執拗にコリドラスに対し攻撃を仕掛ける種類でなければ、ほぼどんな熱帯魚とも混泳できます。

エンゼルフィッシュとの混泳も可能な、数少ないグループです。

性質も温和であり、水質にも寛容なのでさまざまな組み合わせが楽しめます。

コリドラスの場合、混泳相性が悪いグループのほうが少ないです。

逆におすすめできないグループは次の通りです。

▼混泳について 詳しくはこちら

コリドラスの繁殖

主にコレクション目的で飼育されることの多いコリドラスですが、種類によっては繁殖が狙えます。

ただし、オスメスの区別がやや難しいため、狙ってオスメスを複数手に入れることが最初の難関になるかもしれません。

一般には、腹ビレが尖っているものがオス、丸いものがメスといわれています。

種類によって異なるので、殖やしたい種類ごとに詳細な確認は必要です。

繁殖を狙う場合、親魚の成熟が重要です。

ブリード個体では1年程度で性成熟しますが、ワイルド個体では5年程度を要する場合もあります。

コリドラスの飼育は容易ですが、繁殖の難易度は比較的高い部類に入ります。

産卵させるまでの手順

- コリドラスの基本的な飼育設備を整えます。繁殖を狙う場合は45cm水槽以上がオススメです。

- 繁殖させたいコリドラスを、オス2匹メス3匹程度入手します。1ペアだと上手くかからないことがあるためです。

- 生餌を主体に十分な給餌を行います。イトメが最も理想的です。活イトメが最良ですが、入手が難しい場合は冷凍や乾燥のものでも代用可能です。

赤虫も良いといわれます。(ミニコリ系にはやや大きいです。) - 十分に成熟したメスはふっくらとした体型になってきます。十分に成熟するとオスがメスをしきりに追うようになります。

- このタイミングで2/3以上、普段の換水より多めに水を換え、水質変化による刺激を与えます。

- うまく行くと、pHや水温・水質の変化をきっかけに産卵行動に至ります。

- 卵は非常に粘着性が高く、水槽面やパイプ、流木などに数個ずつまとめて産卵します。この産卵時にはTポジションと呼ばれるユニークな行動が見られます。

※イトメを与える場合、直にまくより小皿に乗せて与えると底床が汚れにくいのでおすすめです。

産卵後の育成

産卵直後の卵は簡単にはがせるので、別容器に移して十分にエアレーションします。

ふ化後の稚魚は、ヨークサックが吸収されるまでそのまま様子を見てください。

卵の殻や飼育水中のゴミは、見つけたらスポイトで除去しましょう。

ヨークサックが吸収されたら、ブラインシュリンプの幼生をふ化して与えます。

コリドラスの繁殖は難種も多く、ロングノーズ種では稚魚の育成が難しい種も多くいます。

▼さらに詳しくはこちらを参考

コリドラス豆知識

知っておくと飼育がさらに楽しくなる、

コリドラスに関する補足情報を紹介します。

よく似てるけど別種(擬態型)

コリドラスの中には、模様が似通った組み合わせがいくつか存在します。

例えば、コリドラス・アドルフォイとコリドラス・イミテーター。

両者の模様はとてもよく似ており、どちらもネグロ川に生息しています。

混ざって入荷することもあります。

よく見ると体型や口部の形など、色彩以外の要素で微妙ながら区別することは可能です。

例えばアドルフォイとイミテーターは吻部の長さで区別することができます。

つまりショートノーズか、セミロングノーズかの違いがあります。

「イミテーター」とはラテン語で「偽物」や「擬態」の意ですが、もしかするとアドルフォイのほうがイミテーターに擬態しているのかもしれませんね。

卵が先か鶏が先かに通ずる話ではありますが・・・。

他にも、「柄が同じで体形が異なる」組み合わせがいくつか存在します。

これらは毒を持つコリドラス同士がお互いに擬態した、ミューラー型擬態と呼ばれる現象と考えられています。

ミューラー型擬態では通常、近縁種全体で同じ色彩を共有します。

しかしコリドラスの場合では、河川ごとに異なる色彩を共有しているようです。

防御力に全振りしました

コリドラスは全身が硬い鱗で覆われており、背ビレ、胸ビレは意外と鋭いです。

サイズこそ小さいものの、防御力に特化した進化を遂げた小型ナマズがコリドラスといえるでしょう。

鱗が硬いだけでなく、背ビレと胸ビレからは毒を分泌します。

このため刺されると、チクッと痛むので注意が必要です。

基本的に素手では触らないようにしましょう。

※万が一刺されてしまった場合は、タンパク系の毒なのでお湯に浸けると痛みが和らぐようです。痛みが長引く場合は病院へ。

なお毒があるといっても、ほとんどの種は弱毒です。

ただし「シュワルツィ」「ゴッセイ」の2種と、それらに似た柄を持つ種は毒が強いといわれています。

また、情報の少ないワイルド系の個体に関しても、念のため気を付けたほうが良いでしょう。

硬い鱗と鋭いヒレに毒まで備えて、「絶対に食べられるものか!!!」という鉄壁の意思を感じられますね。

▼こちらも参考

寿命が長い

一般的な小型熱帯魚の寿命は2~3年程度ですが、コリドラスの寿命はやや長く、5年程度生きるものが多いといわれています。

上手に飼育すると10年以上生きる例もあるようで、小型魚としては長寿な部類に入ります。

コリドラス専門コラム

コリドラス用語集

コリドラスの飼育において特に使われる専門用語をピックアップしてご紹介します。

茶色系・・・茶色系統の地肌を持つコリドラスです。

他のコリドラスよりもpHが低い弱酸性の環境を好む傾向があります。

口吻(ノーズ)・・・コリドラスの口とヒゲの部分です。

形状により「ショートノーズ」「セミロングノーズ」「ロングノーズ」「ラウンドノーズ」の4種類があります。

「ミニコリ系」「エレガンスタイプ」はいずれにも分類されませんが、ミニコリ系はラウンドノーズに、エレガンスタイプはショートノーズに性質が近いです。

ミューラー型擬態・・・毒などの防御形質を持つ生物において、近縁種間でその色彩を警告色として共有する擬態です。

コリドラスの場合は、河川ごとに異なる色彩を共有しているようです。

なお色彩が似ているかどうかよりも、体形が似ている種同士の方がより近縁な関係にあるようです。

棘条・・・トゲのように鋭く尖る背ビレ、胸ビレの硬い部分を指します。

種類によっては毒があるため注意が必要です。

素手で触らない限りは問題ありません。

コリドラスが自分から刺してくることはありません。無理に掴もうとすると刺されます。

背ビレと胸ビレの取り扱いに注意!

刺されると特に痛い種です。

鱗板・・・コリドラスの全身を覆う固い鱗を指します。

Tポジション・・・コリドラスが繁殖行動の際に見せる特殊な姿勢を指します。

ここまで紹介したコリドラスたちは、チャームで販売しています。

魅力的なコリドラスに興味を持たれた方は、ぜひ飼育を始めてみましょう!

コメント